JapaneseEnglish

LECTURE REPORT

濱瀬元彦2005年1月20日東京大学講演録

(「もぐら屋」さんよりご厚意により転載)

下記の講義内容は『東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録・キーワード編』に収録され発売されています。

report from chaos

text by mogura_ya #24

『12音平均律→バークリーメソッド→MIDIを経由する近・現代商業音楽史』

後期第13回(平成16年度最終講義) 「ポスト / カウンター・バークリー (2)」

2005.1.20 東京大学駒場キャンパス1225教室

講師:菊地成孔 大谷能生

ゲスト講師:濱瀬元彦

「 」→発言大意 (菊地=K 大谷=O 濱瀬=H)

( )→その他、授業内容の要約・補足・メモ・実況

■ 註

・このレポートは、講師の菊地様、大谷様、濱瀬様のご承諾のもと、作成/公開しております。

・レポートの著作権は筆者に帰属しますので、無断転載はお断り致します。

■ 目次

・本講義は、章ごとに立てられたテーマに沿って進められました。以下は各章へのリンクです。

■ 000 導入

O 「全部で・・・何枚?えーと。今日配ったプリントは、譜面が書いてあるものは2枚、文献のものが7枚ですね」

K 「今日はプリントが多いので、落っことしないようにね。全部取ってください」

O 「焦らずにゆっくりね」

O 「席も出来る限り詰めてくださいね」

K 「出来る限り詰めてください。一列で5人・・・かな?小っちゃい人や女の子がいる列は6人ね」

(笑)

K 「あと、拘束的な感じが好きな人は10人」

(笑)

O 「いいですね」

K 「自分がトウモロコシの粒になった気分で」

K 「先に言っておきますけど、今日はオーバーしますから。まあオーバーと言っても、マックス30分ぐらいですけどもね」

O 「じゃあ先にレポートの話しちゃいましょうか」

K 「そうですね。レポートは、教務課に提出ボックスが設置されますので、そちらへ提出してください」

K 「あとタイトルですね。前後期を通じて出た方は、『ジャズと音楽理論』というタイトルで。後期だけの方は、『ジャズと音楽史』。このタイトルに、意味はありません」

(笑)

K 「レポートの長さは自由。無限」

(笑)

K 「無限ですから、 6億文字、7億文字でも構いません」

O 「読める字で書く」

K 「そう。読める字で書くことね。日本語で書くことが重要です」

O 「そうですね」

K 「そういうことですね(笑)」

O 「授業を聞いて面白かったこととか、考えたこととか書いてくれるといいですね。我々が何を教えたかを(笑)」

K 「そうですね。そのかわり、このタイトルが一文字でも間違っていた場合は、もういけません。不可」

(笑)

K 「本日のプリントはですね、小畑郁男先生の論文。表紙に『音楽学』と書いてあるこれが、一塊になっています。そして、濱瀬先生による手書きの、ブルースにおけるキーワード、キー・ノートということでしょうかね。 2種類ありますからね」

O 「『音楽学』。・・・音ガクガクッ」

K 「そう。アルファベットで読んだ時の感覚とね。オンガクガク。・・・アイデンティティ」

(笑)

K 「2個いらないんじゃないか」

(笑)

K 「それじゃ寂しいんじゃないか」

(笑)

K 「モダン・ダン・ジャズ」

O 「モダン・ジャズズ」

(笑)

K 「ジョン・コルトレーン・レーン」

(笑)

K 「レーンレーンって泣いてみたりして。 ”涙そうそう”みたいな。・・・なかなか列が入らないので焦って言ってる事がわからなくなってきてますけど」

O 「そして教室の緊張感がなかなか取れない(笑)」

K 「どんなに”レーンレーン”って言っても」

(笑)

K 「一体どんな、何が起こるんでしょうか」

O 「もう、入ったかな?」

K 「はい。じゃあ、始めてしまいましょうか。どうも一年間お疲れさまでした」

(礼)

K 「通年の講義も、今日が最終回ということです。 長かったような短かったような」

O 「長かった(笑)」

K 「私も長かったです。つまり長かった、ダブル長かったということですね」

K 「その長かった一年間の最終回のゲストに、濱瀬先生がご来校してくださったことを非常に喜ばしく思っております。この講義の、通底テーマとしてはですね、ジャズをただ単に面白おかしく紹介するっていうこともありますけども(笑)、ようするにこの講義が元々持っていたタイトルね。平均律からバークリー・メソッド、それがMIDIへと繋がっていく、音楽が記号論化されていく、音楽が記号化され学問化されセオリーになっていくという流れが、20世紀の中で どういうことを起こしたのかということを、できればジャズ界というフィールドの中から生まれた知性から推進して」

O 「そうですね」

K 「そしてジャズ界から生まれた知性というものが、ジャズ界を越えてどういう力を持っていくのか、そして20世紀におけるジャズ理論というものが、果たして我々が大文字で知っているジャズ理論やジャズ史というものが、果たして真に受けてしまっていいものなのかという懐疑的な態度を、しつこいようですが(笑)、”ジャズ界から 出てきた知性”によって、そのことが覆されていくというひとつの懐疑性撞着的なね」

O 「ジャズ界というか、ポピュラー・ミュージック」

K 「ポピュラー・ミュージックと言ってもいいですよね。 まあ、一方でハイ・アートとしての音楽界というのがあって」

O 「クラシック的なものというのはずっとあるわけですけども」

K 「音楽学者ってものがね、アカデミシャンというものの中にあります」

O 「それが20世紀になって、ポピュラー音楽の理論化という作業が始まって」

K 「そのビッグ・バンがバークリーなわけだが、そのバークリーが生んできた子、孫というような歴史の中で、どちらかと言えばジャズ、ポピュラー界にいるプレイヤー、音楽理論の学者が考えたもので推進していく、その今のところの最先端の作業を日本人がやっているという事、そのことが非常に、まだまだ解明されていないことがありますし、今日我々は濱瀬先生と、この開講までの間約2時間ですか?お話させて頂きましたが、その段階でもう、お腹いっぱいなほど面白い(笑)。こんなんなっちゃってこの先どうすればいいのかわからなくなるほど面白さ、ですね 」

K 「というわけで、僕らが『憂鬱と官能』を出版した時からマークしていて、現在もマーク中の!」

O 「『ブル調』」

K 「そう、今日濱瀬先生 ”ブル調って言ってんの、みんな?”て仰ってましたけどね(笑)。その『ブルー・ノートと調性』 の著者であり、最近衝撃の、『読譜と運指のための本』という」

O 「日英バイリンガルですからね」

K 「これですね、この2冊の著者であり、株式会社ラングの代表者であります、そして我々が知るところの今のところポピュラー・ミュージック、ジャズ・ミュージックから出てきた知性としては最先端の、そして最もハイ・クオリティのものであろうと言って良いでしょう。ご来校をともに喜びましょう。濱瀬元彦先生です」

(拍手。濱瀬先生、下手扉より入室)

■ 001.[機能和声と平均律の成立]

(濱瀬先生、着席)

O 「何か出すものがあれば、渡してください」

H 「はい」

H 「・・・緊張するな(笑)」

(笑)

H 「はじめまして、濱瀬です。えっとですね、僕はわりに言いよどんだりですね、 突っかかっちゃったり、名前が出てこなかったりするもので、あまりみっともないといけないと思いまして、一応原稿書いてきました。で、それを読み上げますね。できるだけ普通に喋るようなつもりでやりますけれど、まあ勘弁してください」

(註:以下、原稿を元にした部分は「」を外して記載します)

私の『ブルーノートと調性』という本は、下方倍音という概念に依っています。したがって最初に、 下方倍音という考え方がどのようなコンテクストにおいて現れてきたのかを明確にするために、下方倍音の概念と深い関係をもつ機能和声理論の成立の歴史と共に簡単に振り返っていこうと思います。

H 「では、『機能和声と平均律の成立』ということから、ちょっと話していきたいと思います」

10世紀から15世紀くらいの中世ヨーロッパ音楽では水平の線を対位法的に構成することに眼目があり、複数の旋律相互の調和としての和声があったに過ぎませんでした。すくなくとも今日使うような意味での和声の概念はなかったことを強調する必要があるでしょう。

資料の存在によって遡ることができるのは10世紀くらいまでのようですので、地方によってばらつきがあるでしょうが、600年間くらいはそのような時代が続くわけです。

ここまでは非常に大雑把に言っています。例外を挙げればたくさんあると思いますが、話をわかりやすくする為ですのでお許しください。

その和声が本格的に意識されるのはやはりルネサンス期で、16世紀の通奏低音の誕生以後でしょう。

このころ、二段の大譜表が使われるようになりました。大譜表というのはまあ、現在のピアノの楽譜を思い浮かべていただければよろしいのですが、旋律を上段に、下段には通奏低音のバスに、数字を記述する方法が確立されました。

通奏低音というのはジャズのフォー・ビートのベース・ラインのように和声進行を示す為に持続的に演奏されるバスの旋律のことです。

また、ジャズ、ポピュラー音楽で用いるアルファベットと数字によるコード表記はやはり、この数字つき通奏低音に起源を求めるべきだと思います。通奏低音の教育は19世紀中葉にいたるまで各地の音楽学校で行われたそうですし、まあ400年 近く続いたこの方法がコード表記として変形し残ったとみるのが妥当だと思います。

さて、この数字つき低音によって、和声に対する分析は非常に進歩し、和声展開の概念が明瞭な姿を 現します。長い年月の間の旋律的な発展により半音階的な音列が完全になり、様々な旋法が淘汰され、長調、短調の二つにまとまります。条件が整った状況になり作曲での移調、転調の欲望が高まると、鍵盤楽器、多弦楽器の不等分調律はこれを制限するものになります。ご承知のように不等分調律は転調、 移調時に耐え難い響きとなるため、あらゆる調に自由に行き来できる平均律への要求が高まります。

1722年には音楽史的に非常に重要なことが二つ起こります。

第一はバッハの『平均律クラヴィア曲集』(第一巻)の発表。

もう一つは、ラモーの『和声論』がフランスで出版されたことです。

バッハの『平均律クラヴィア曲集』は、それ以後の調律の方法を決定し、現在に至るこの300年弱の間の音楽の基本条件を、さらに言えば現代に至るまでの音楽空間を決定したのです。

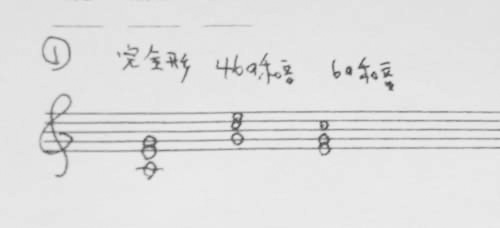

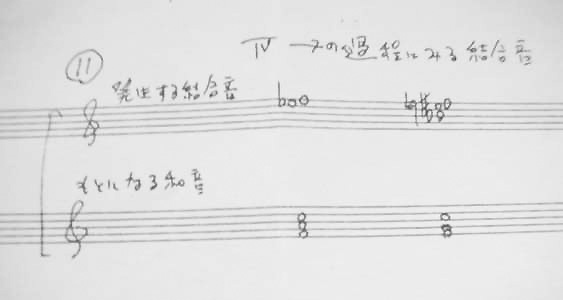

一方、ラモーは18世紀初頭にソヴェールによって発見された上方『倍音』に着目し、長三和音の根拠を基音と第三和音(五度音程)、第五倍音(長三度音程)の関係に求めました。また、オクターブの回帰性に着目し、従来、完全形、或いは46の和音、6の和音とされてきたものが同一和音の展開系にすぎないことを明瞭に示しました。 ・・・これは図で、僕の字で1番とあるものです。

O 「この形がラモーの『和声論』にあるという・・・」

H 「いや、これは完全形や46の和音と言われるもののインバージョンなんですけど、これがインバージョンだということを、ラモーがはっきりさせたということですね」

今だったら当たり前のように思えるかも知れませんが、この時点では根音(Fundamental bass)という概念はまだ存在しなかったため、Cの長三和音の完全形ではバスはc、46の和音でのバスはg、6の和音ではバスはeに来てます(図1)。

【図1】

【図1】ラモーはこれらの和音がバスとは別に共通の根音cを持っていることを理論的に示しました。この方法によって通奏低音のバスの流れとは別の根音(Fundamental bass)の流れの存在を明らかにすることができました。

基音と倍音、倍音と言ったり部分音でも、どっちで言っても同じですが、その自然な関係を協和のモデルとして、根音と他の和音構成音との関係を示したこと、 Ⅰ、Ⅴ、Ⅳを根音とする和音に主和音、上属和音、下属和音に相当する役割を与えたことにより、現在的な調性の概念がここに初めて確立されたのです。

「上方」倍音と基音の関係に根拠をおくラ モーの和声論はこの後、改良されながら19世紀のリーマン、そして20世紀のシェーンベルクによって機能和声理論として完成され、現在に至るまで教育され続けています。ポピュラー音楽におけるバークリー理論もこの機能和声理論の規範を出るものではありません。

ラモーの『和声論』はバッハが活躍していたドイツにも翻訳されますが、対位法的要素のないラモーの理論にバッハ一族は否定的でした。ラモーの本国フランスでも風当 たりはかなり強かったようです。ルソーとラモーは、百科全書派とデカルト主義との対立関係にあるわけですが、ルソーは1752年にこんなことを書いています。

作曲の勉強には普通20年という歳月が必要なのに、今では2ヶ月で完了してしまう。音楽家達はラモーの理論をむさぼり読み、それを学ぶものは増えるばかりだ。もうフランスは悪い音楽家と悪い音楽でいっぱいになってしまった。

まあこういうことを言われているんですけど、ラモーの和声理論がそれまでの学習法、つまり対位法、数字付き低音による通奏低音と比べいかに学びやすかったかということは、このルソーの言葉から逆に如実に感じられるんじゃないでしょうか。

平均律も現在に至るまで純正調にこだわる人々から延々と呪いの言葉を投げつけられ続けていますが、

K 「(笑)」

しかし、この悪名高い平均律もルソーに酷評されたラモーの和声理論も、共に現在に至るまで生き残っています。

H 「では次は、『下方倍音の歴史』に触れて行きます」

■ 002.[下方倍音の歴史]

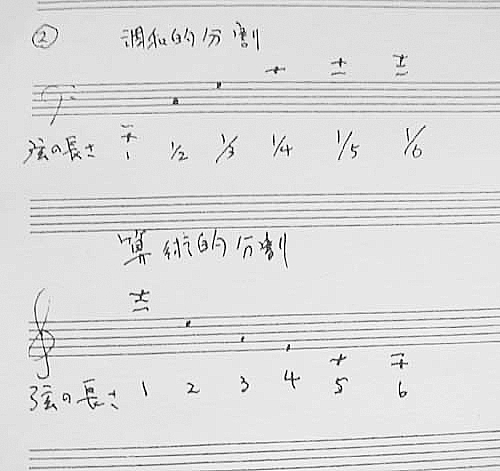

さて、16世紀のイタリアの音楽理論家ツァルリーノは、純正律に名前を残すのみではなく、18世紀の作曲家、 音楽理論家に多大な影響を与えた人物です。彼はプラトンを起源とするオクターブの分割法から・・・

H 「まあプラトン、ピタゴラスなども 入りますけど」

弦の長さを1/2、1/3というように分割して与えられる調和的分割

H 「これは本によっては”和声的分割”って風に書いてありますが、調和的分割としておきましょう」

そして弦の長さを2倍、3倍にしていられる算術的分割という方法

H 「これは、図2がありますので、ちょっとご覧下さい」

【図2】

【図2】H 「調和的分割というのは、弦の長さを1/2、1/3というように延ばしていきます。そうすると、1/2だと1オクターブ上がりますね」

H 「算術的分割っていうのは、今度は弦の長さを倍、倍にしていくんですね。そうすると、音程はどんどん低くなっていく。ですから、弦の長さに従って、また音程が低くなっていく様子がわかると」

H 「実はこれ、後で言いますけど、倍音列の流れと 同じなんですね。算術的分割は違いますけど、調和的分割は、自然倍音列の音程の変化と同じなんです。この時代は、まだ自然倍音列が発見されていないので・・・」

O 「この時代というのは?」

H 「まあ16世紀ですね。だからピタゴラスなんかもそうですね。つまりその 上方倍音列という、ひとつの音を鳴らしたときに部分音が上方に並ぶということをソヴェールが18世紀に発見するわけですけど、それを受けてラモーが研究を進めると。まあちょっと先へ進めますね」

K 「はい」

H 「で、これがまあ長音列・・・今の調和的分割、算術的分割というものが、長音列、そして短音列という、まだ完全に音階とはまだ言えないし、長音階、短音階というにはまだちょっとズレがあるんでそう言いますが」

そのようにそれぞれ長音列、短音列が導かれるとして、種々の旋法を長短音列の二つにまとめようとしました。

ラモーの「上方」倍音列による理論化は、ツァルリーノが示したオクターブの調和的分割法を物理現象から実証したという側面を持っているといえます。

H 「・・・これはちょっと、記憶に留めてください」

しかし、ラモーにとっては『和声論』の段階ではツァルリーノが示した もう一つの算術的分割と短三和音の問題は未解決でした。それどころか、彼は『和声論』ではツァルリーノの算術的分割による短音列の説明には否定的なんです。

しかし、15年後の1737年に出版された、『和声の発生』・・・

H 「まあこれは、”和声の発生”っていうんですかね、英語では ”Harmonic Generation”。”和声の生成”っていうんですけど」

K 「『和声の発生』っていうのが多いですね」

H 「そうですか」

『和声の発生』では、この算術的分割を音響的な実験結果と聴取の生理学の成果から根拠つけようとしました。ラモーは特に共鳴・・・

H 「これも”共鳴”でいいとは思うんですけどね。”共振”かとも思ったんですが、”synpathetic vibration”、”共鳴”の方が適切かもしれません」

という、”共鳴”(synpathetic vibration)という現象に着目しました。おそらく複数のモノコルド(1弦の楽器)を使って確認したんだと思います。

K 「うん」

ここで次のような重要な結果を見ました。

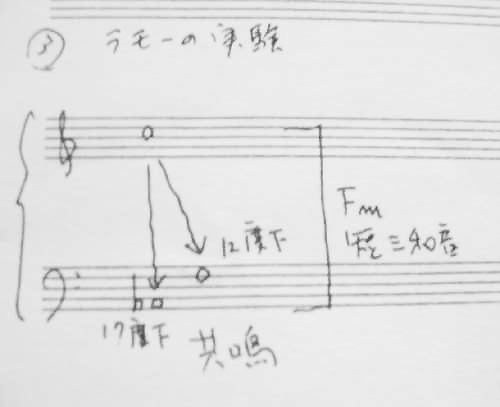

cの音を鳴らしたときに、12度下の音程と17度下の音程に調律した弦が共鳴することを発見したのです。

H 「えっとこれは、丸3番のラモーの実験と書いてありますけど、これをちょっと見てください」

cに対して12度下の音程はf、17度下の音程はasです(図3)。

【図3】

【図3】でこれを3つ合わせると、c、f、asからFmという Fの短三和音が構成されます。 おそらくこれがその下方倍音というものが、最初に意識された時だと思います。

丁度、上方倍音列を鏡面的に対称方向にとった音程と同じものが認められるわけで、これによって下方に 倍音が存在するのではないかと考えたと思います。また、ツァルリーノの算術的分割を音響的に証明したことになります。

しかし、1750年の”Demonstration”という論文で、ラモーは下方倍音列の存在は検証ができなかったことを認め、後には短三和音について異なった定義をします。したがって、ラモーと下方倍音列を関連づける議論は殆どされていません。僕も最近知ったことです。

さて、19世紀になりますと、ハウプトマン、エッチンゲン、リーマンという 人たちによって下方倍音列という概念が論じられるようになります。楽音においては、基音の2倍、3倍、4倍というような、基音の整数倍の振動数を持つ倍音(部分音)を持つことが知られていますが、基音の逆整数倍の振動数、つまり基音に対して1/2、1/3、1/4というような振動数の倍音列が想定される、とするのが下方倍音列です。

H 「これはあの、先ほどのツァルリーノの算術的分割、2番の手書きの図を見て頂きましたけど、これに相当するものです」

この下方倍音列の論議は古代のプラトン、ピタゴラス、そして16世紀のツァルリーノの算術的分割に由来する考え方が、18世紀に発見された”倍音”という現象の衣装を借りて、再登場したものです。そして、やはり短三 和音の理論的な根拠として提唱されます。

ハウプトマンは長三和音はその出発点が上方に”5度と3度をもっている””能動的な” 性格を持つ。これと対照的に、短三和音は出発点の下方に他の音の”5度と3度として持たれている”” 受動的な”性格を持つといっています。

H 「これは、小畑さんの『音楽学』の文章があるんですが」

H 「それの15ページですね」

(15ページを探すが、該当箇所がない。)

H 「あ、16ページですか・・・」

H 「ああ、そうか。僕はあれだ、博士論文の方で見てきちゃった」

O 「ああ、そうですか(笑)」

H 「うっかりしちゃったな」

H 「まあでも、これが下方倍音列なんですよね」

O 「その上の図が」

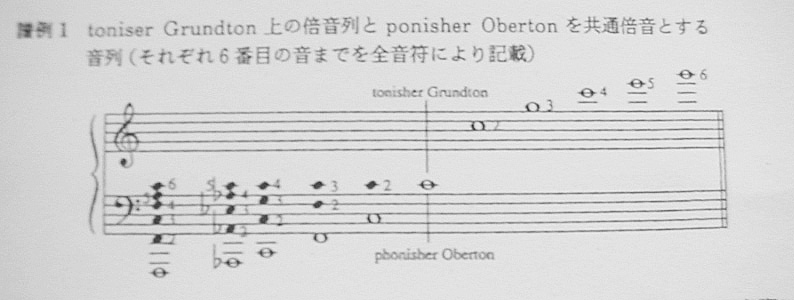

H 「そうです。譜例1ですね」

【譜例1】

【譜例1】O 「こうしたことが最初に言われたのは19世紀なんですか?」

H 「いえ、これ自体は以前から知られている算術的分割ということで、 いわゆるフリジアですよね。そういったものが、示唆しているんですね。それが『 倍音』というラモーの経験、 概念で捉えるということを通過して」

O 「ああ」

H 「そう言いたくなってきたんですね。じゃあ続けますね」

リーマンは19世紀から20世紀初頭における最大の理論家で、先にもうしましたように今日の機能和声理論の完成者といってよい人物です。彼はハウプトマン、エッチンゲンの考察を継承して上方倍音と下方倍音を柱とする二元的和声理論を構築しました。しかし、彼の下方倍音列に関する議論は激しい反発を生み、今日に至るまで下方倍音列、二元的和声理論は否定されています。

なぜ、それほどまでに否定されたのでしょうか。これには有名な逸話があります。

・・・1875年の静かな月夜のことです。

K 「(笑)」

若き音楽学者(26歳)は彼のグランド・ピアノのある鍵盤を弾きます。すると下方倍音を聴くことができたというのです。彼はその6年前にエッチンゲンの論文を読み、和声的二元論に共感をもっていたため、これで自分の下方倍音 に関する仮説が裏付けられたと確信したそうです。

リーマンは他の二元論の人たちよりもひとつ踏み込んで、下方倍音が実在すると主張しました。しかし、下方倍音は物理 現象としては実証できません。それが実在すると主張したために、非常に激しい反発をかったわけです。

リーマンも負けていなくて猛反撃をします。エルネスト・イルムレル(Ernst Irmler)という人が作ったピアノを推奨し 、このピアノならそれが聴こえると。

K 「んん」

そう言ったわけです。

しかし、基音から下方にそのような倍音列があるかどうかということは検証不能ですから、やがて 下方倍音という概念自体が一種のオカルトに近い扱われ方、ほとんどタブーに近い扱われ方をすることになります。

下方倍音について肯定的に扱っているものは、まず、ないと思います。おそらく下方倍音を認めるということは、自らの学者生命を脅かすことと同義になるのだと思います。

また、20世紀に入ると皆さんご承知のように、新ウィーン学派の12音音楽や調性を乗り越えていく新しい手法が主流になり、調性に関する論議は低調になります。次第にリーマンの和声二元論も忘れ去られていきます。

■ 003.[協和性という視点の導入]

H 「で、『協和性という視点の導入』ということに、話は入っていきます」

さて、下方倍音はオカルトでしょうか。

視点を換えるだけで論理的な合理性を持ったものだと私は考えています。音楽を普遍的に語るということを目的として、古代ではプラトン、ピタゴラスの数学的な、いわば数秘術的というべきですが、方法をとりました。人間の感覚は不安定なものです から、数字こそが真理を語っていると考えたわけです。

16世紀のツァルリーノがそれを継承し、18世紀のラモーが調和的分割を上方倍音によって実証したという形であることをすでに述べました。音楽の協和性の根拠を数、18世紀には自然倍音列というように人間の身体の外部に 置いていることでこの二つの考え方は共通しています。

19世紀の音響物理学者としてヘルムホルツは、それを人間の知覚の問題に向けさせました。

ヘルムホルツは当時としては極めて精密な実験を行い、人間の近くから音響現象を調査し、タルティーニなどによって古くから存在が主張されている結合音を実証しました。

20世紀初頭の作曲家ヒンデミットは下方倍音列を認めず、ヘルムホルツの結合音の研究の成果を使って、新しい音楽理論を作りました。ここでも多分話題に挙がっていたと思われる、ジョージ・ラッセルのLCCは音楽におけるTonal Gravity、音重力を主張している理論ですが、基 本概念はヒンデミットがヘルムホルツから引き出したInterval Tonic(音程根音)という概念です。

音程根音という概念 は、二つの音が響いたとき結合音として補填される音により、どちらが根音か決定されるとする考え方です。

K 「これは俗に言われてる”差音の原理”ということですか?」

H 「んんん。結合音ですね」

O 「二つの音が同時に鳴ったときに」

H 「そうそう」

O 「どちらかの音が」

H 「重複された時に、重複された方が根音になるということですね。まあ、違う音が出ちゃうこともあるんですけれど」

O 「攻められる方が」

H 「そうそうそう」

僕が70年代に買って読んだLCCには、George T.Endrey という人の”Theoretical Foundation of the Lydian chr omatic concept of tonal organization”(1953)という論文が収録されていて、cとfの二つが響いた場 合、ヒンデミットの音程根音の概念の名前を出して、fに根音がくることを根拠としてリディアンがメジ ャー・スケールの本当の主音だと記述されていますが、日本語訳ではこの論文は収録されておらず、ヒンデミットの名前はLCCから消滅しています。

H 「ああ、どうもすいません」

(水が差し入れられる)

さて、ヘルムホルツは人間が周波数分析を行っているのではないかと考えましたが、このヘル ムホルツの仮説から80年後の、1942年にフォン・ベケシーは蝸牛基底膜の長さ方向のそれぞれの場所が、ある 特定の周波数のときに最大の振幅で振動することを世界で初めて観察しました。(ドイチュ『音楽の心理学』上、p5)

音の高周波成分は基底の基部近くに、低周波成分は先端部付近にそれぞれ最大の振動を生じさせるため、音の周波数は基底に沿った場所の目盛りに変換されるのです。

また、これと少し関連しますが、『ブルー・ノートと調性』でとりあげた、エドモン・コステールの親和性という概念があります。コステールの理論は、倍音列だけに根拠を置いていない新しい理論です。

コステールはある音程は、その8度、5度、4度、短2度上下の5音と親和性を持つと言っていますが、これらの音程音にひとつの音が物理的に牽引されるのではなく、人間の聴覚がこれらの音程のうちいずれかに向かったときに結句した(句が結ばれた)、解決したという印象を持つのである、と強調しています。 (コステール『和声の変貌』p95)

例えば、gからcへ五度下降するとき我々は”結句した”感じを持ちます。これは自然倍音列の第三倍音と基音の関係があるためにそう感じるのではありません。

K 「うん。違うんですね」

H 「はい」

この二つの音程に対応した耳の中の蝸牛のg、cに対応した特定部位がg、cの音程に反応し、脳に伝達された時にそのように”感じる”、ということなのです。

あるいはもう少し別のプロセスも含まれているとは思うのですが、あくまで私たちの知覚の体験であるということが重要だと思います。

協和音程には長い歴史があって、時代によって協和音程として認められる音程自体も変遷していきます。

18世紀以後、現在までの一般的な音楽理論の根拠は自然倍音列であり、知覚体験を根拠にはしていません。これは聴覚を精密に分析する方法が過去にはありませんでしたので、やむを得ないことです。

もしも、自然倍音のかわりに、知覚体験における協和という概念を根拠に置くならば、 全く異なった音楽理論の構築が可能になります。

ここで、小畑さんの理論をちょっと紹介したいと思います。

O 「表紙も含めて7枚つづりになってますね」

K 「これはね、読みこなして理解するのはちょっと大変な論文になっていますけども、 まあ家に帰って読んで下さいね」

O 「東大生は後で、こういうのを卒業するときに書かなきゃならない」

K 「(笑)」

O 「こういうのをね」

K 「東大生の方が得意かもしれないね」

■ 004.[小畑理論の紹介]

ヘルムホルツの研究は現代に受け継がれて、新しい協和理論を生み出しています。今日ご紹介した いのは、その流れを汲むひとつの新しい理論です。

『楽器の音色を視野に入れた音高構成理論の研究 - 感覚的協和理論音楽への応用 - 』というタイトルで九州芸術工科大学大学院の博士論文として、小畑郁男さんが書かれたものです。

その博士論文は140ページもありますので、今日、ここで配布したものは、同じく小畑さんが書かれた『和声二元論と音響現象』という論文です。『音楽学』という雑誌に発表されたもので、実際のページ数は12ページほどのコンパクトなものです。

この論文は下方倍音に相当する存在を感覚的協和性理論の不協和度を算出する数学的モデルから証明したものです。

K 「うん」

小畑さんは研究の過程で、これまでの協和理論では固定した上方の音域しか計算されていなかった為、ふと、下の音域を計算したらどうなるだろうと思い立ち実行してみた、すると、考えてもみなかった左右対称のグラフが現れてきたため、直ちに私の『ブルー・ノートと調性』を思い出した、と仰っていました。

また、インターネットで私の住所を調べて、2001年、この論文をお書きになってすぐにお送り頂いた そうなんですけど・・・

K 「住所を間違えちゃったっていう」

(笑)

H 「そうみたいなんです(笑)。住所が違うということで返送されてしまい、非常にがっかりしたとおっしゃっていました」

小畑さんは私よりも一つ年上で、美しい現代曲をお書きになる作曲家です。また、現在、長崎純心大学で非常勤講師をされています。

ヘルムホルツの延長線上にある感覚的協和理論は、”うなり”がもたらす”ラフネス(roughness)” を不協和の原因と考える協和についての考え方です。音高、音色、音の強さによって決定される”うなり”から不協和・協和を捉える、この感覚的協和理論は現在では協和を説明する理論として一般的に支持されています。

また感覚的協和理論では、”不協和なもの以外が協和である”というように考えます。

K 「うんうん」

人間は、不協和なものの方を自然 に感じているらしいのです。まあ言われてみれば、その通りです。部分音の周波数とその振幅とによって、感覚的不協和度 を数学的なモデルによって計算することが可能であり、その結果は音楽理論における協和の概念と一致します。

この数学的モデルには1965年のプロンプ、レヴェルトによるもの、1969年の亀岡、厨川(くりやがわ)によるモデルなどがあります が、小畑さんはナショナリズムから亀岡モデルを使って計算したそうです。

H 「ちなみに、まだ他にもモデルはあるそうで、でも結果はどれを使っても同じだということです」

K 「はあ」

”うなり”は二つの音を同時に提示した時に生じる知覚現象です。二つの同時に提示される音を第1次音と呼ぶとすると、うなりと粗さ(”roughness”)は、耳が第1次音・・・今の、最初に出てきた音ですね。それを2音に分離して聞き分けることができないときにだけ生じる現象と定義されます。

二つの純音(複数の部分音を持たない音)・・・

H 「ようするに、一つだけの倍音で出来ている音ということですが」

二つの純音を、片方の周波数を固定し、同じところから一方を連続的に変化させていくと”うなり” が発生します。しかし、うなりが増大するとともに濁り感も増大し、ピークが訪れ、そのあと次第に減少し、最終的には澄んだ状態になります。

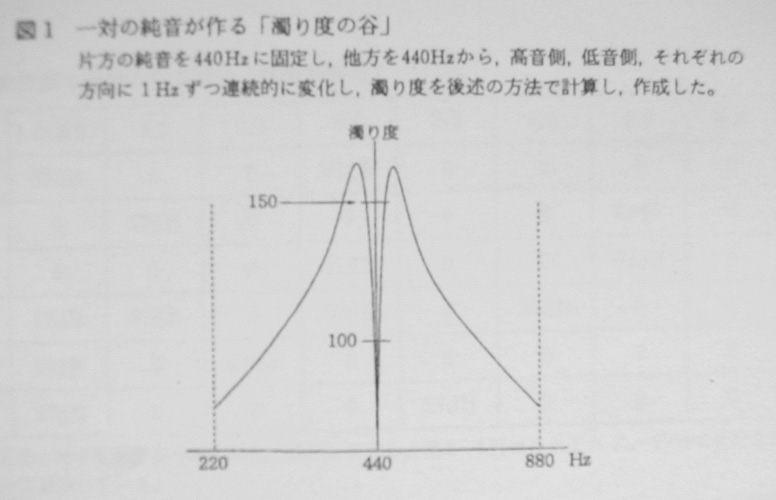

感覚的協和理論ではこの澄明度の高い状態が協和、澄明度の低い状態を不協和と考えます。配布論文の図1をちょっとご覧頂きたいと思います。

配布論文の図1は、二つの純音を使ってこの実験をおこなった結果をグラフにしたものです。この場合は真ん中の同一周波 数の時が濁り度の谷間になっています。

【配布論文の図1入る】

【配布論文の図1入る】実際の楽器のように、部分音を複数持つ音の場合はどういう風に考えるかと言いますと、それぞれの部分音(倍音)を純音と見なせば、一緒に鳴っている純音同士は互いに干渉しあっているわけですから 、二つの楽器音を比較する場合は、それぞれの部分音(倍音)”すべて”の組合せについて考慮するわけで す。

K 「なるほど」

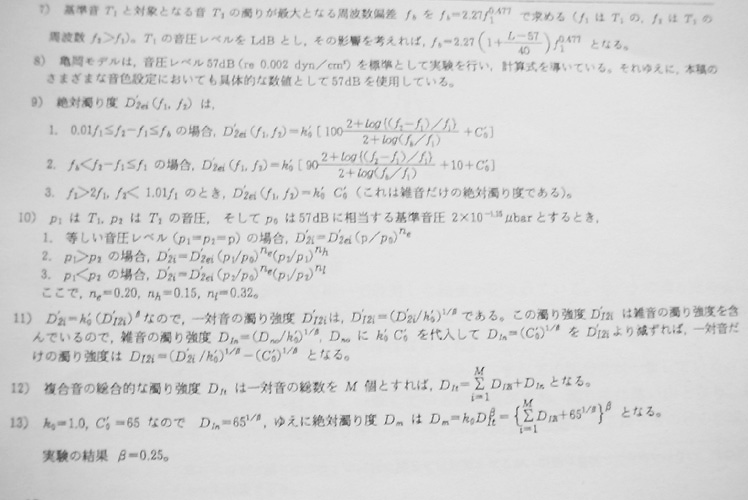

実際の計算の手順は、配布論文の18ページにあるとおりです。

【配布論文の18ページ】

【配布論文の18ページ】K 「すごいな、それは(笑)」

O 「この、下のやつですか(笑)」

H 「そうです」

H 「その九州大学のホームページに行くと、フルの論文読めます。九州芸術工科大学っていうのは、九州大学に併合されたんですね」

K 「はいはい」

H 「今、その小畑さんの博士論文は、九州大学のホームページで読むことができます。検索してですね、九州大学、博士論文、小畑、というだけで出てくると思います。 PDFファイルをダウンロードして、興味のある方は読んでみて下さい」

(小畑郁男[2001年度博士学位論文/甲第62号]:http://www.kyushu-id.ac.jp/KID/Library/doctor/02mokuji.html)

H 「数学的な説明だけで十分わかります。 僕は・・・わかりませんね(笑)」

K 「(笑)」

O 「東大生はこのぐらいは 受験でやるんじゃないですか」

K 「むしろ、わかると思う」

H 「ええ、わかると思います。まあ、難しいそういった、数学的な計算の問題はですね、お読み下さい。で、原理を言いますとですね・・・」

原理的には同じピッチの二つの音を同時に鳴らして、片方のピッチを固定し、もう片方のピッチを連続的に変化させていくときに、変化させた音の部分音のいずれかが、固定されている音の部分音のいずれかに一致した時に澄明性があらわれ、結果として、濁り度の谷ができるということです。

H 「ようするに二つの音を、純音の場合には一個しか出ないんですけど、そういう複数の部分音を持つ音をズラして鳴らして、”うなり”がすごく鳴ったりすごく澄んだり、また出たり引っ込んだりということを繰り返すわけです。そのポイントがですね、その澄んだポイントというのが、感覚的協和理論では、和声学でいう方の協和音程に一致すると」

K 「あ、一致するわけですか」

H 「そう。一致するわけです」

O 「ああ」

K 「あの、純音と部分音という話がありますけれども、普通の楽器ね、ギターとかピアノとかっていうのは、純音を発するものではないのね。みんな、部分音を持ってるのね。倍音を」

O 「ポーンとひとつに聞こえるけど」

K 「聞こえるけどひとつではなくて、部分音/倍音がたくさん鳴ってるから、 純音同士の比較ではなくて、楽器を2台鳴らすとね、その楽器の倍音から何から 諸関係の 全っ部をまとめて計算するとこうなるっていうことですから。だから大変な数の演算 が行われるわけですが」

H 「コンピューターが高性能になって、やっと出来ることなんですね」

H 「そう。でもね(笑)、結果としてはいわゆる自然倍音列の倍音とそっくりだっていうことと・・・ じゃ、これちょっと先まで行きますね」

K 「はい」

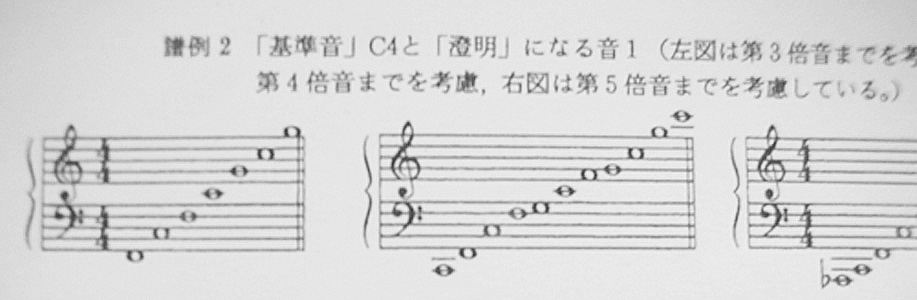

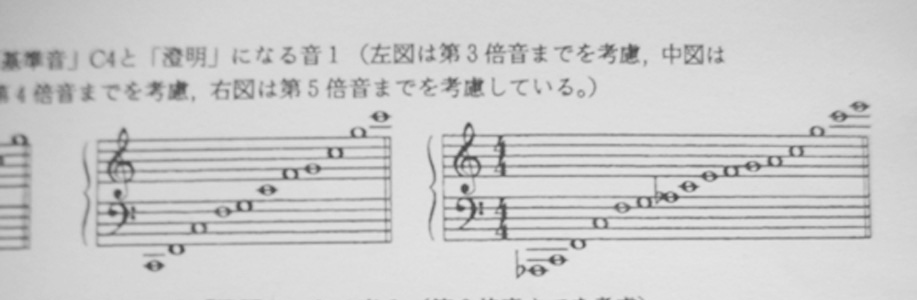

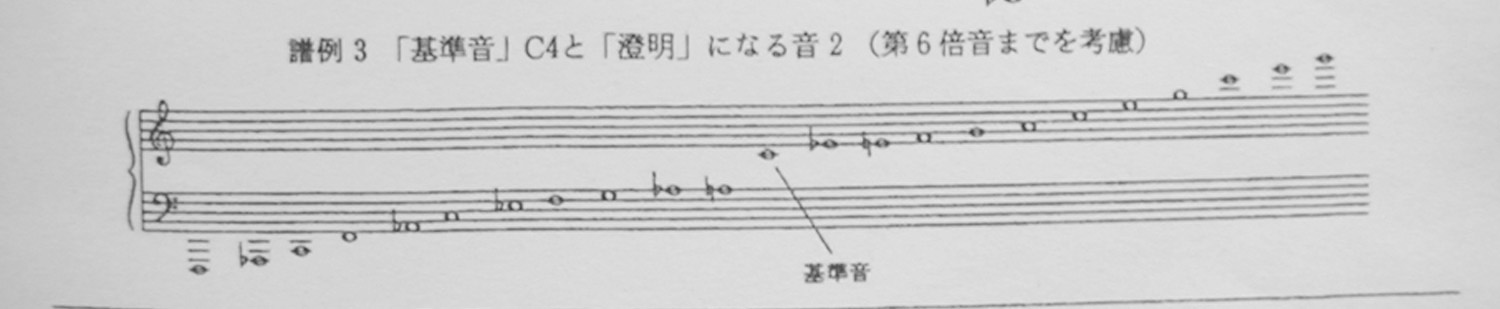

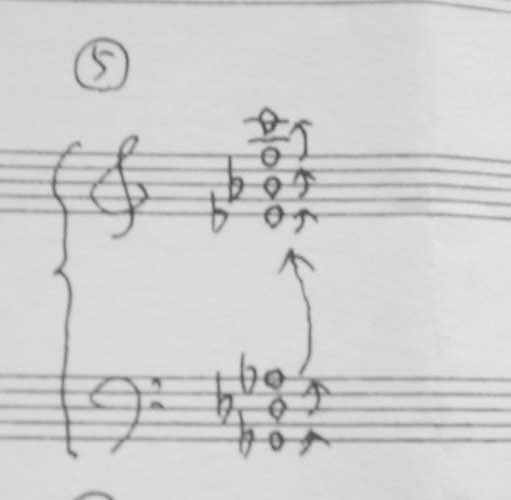

さて、配布資料の23ページに譜例2、3として結果が示されています。譜例2の左側のものは、 第3倍音までを考慮した音列です。

【配布資料の23ページ 譜例2 「左側」と「真ん中」】

【配布資料の23ページ 譜例2 「左側」と「真ん中」】譜例2の真ん中の楽譜は第4倍音までを考慮したものです。先の場合と違うのは、上方に完全4度が含まれ、下方に完全4度が含まれてきます。これは自然倍音列ではあり得ないことです。協和ですから、上方、下方にともに完全4度が現れます。(右図:譜例2の「左側」と「真ん中」)

譜例2の右側は第5倍音まで考慮した音列です。

そうすると第5倍音まで考慮したものになりますと、まず上方音列に長三度のeが登場してきますからこれが、自然倍音列としてできます。(右図:譜例2の「真ん中」と「右側」)

【配布資料の23ページ 譜例2 「真ん中」と「右側」入る】

【配布資料の23ページ 譜例2 「真ん中」と「右側」入る】K 「んん」

そして、下方倍音列に長三度下のasが現れます。これは、自然倍音列にはない事です。で、まあ これだけあればですね、下方倍音の概念を使って論じられていた長三和音と、短三和音についての論議は感覚的協和理論の立場から見れば、実証されたと

K 「実証されたと」

H 「言えると思います」

この音列では上方に長6度上の音程が現れています。自然倍音列では、第13倍音で高すぎる短6度、または低すぎる長6度が現れますが、明瞭に長6度が現れる点は協和音列の特徴でしょう。下方には、この楽譜にはないですが、じつはfとcの間に長6度下の音程esが現れます。これは先生の記入ミスだそうです。

K 「あ、そうですか(笑)」

H 「ええ、ですからfとc、ヘ音記号の上から2番目の線のfと、下から2番目と3番目の線の間にドがありますね。その間にミ・フラットが入ります」

(註:右上図にも記入されていません)

K 「ああ、はいはい。なるほど」

H 「だからFm7ができちゃう」

K 「Fm7ができちゃうんですね。はい。短7度が入っちゃうから」

H 「ブルー・ノートと言っています」

K 「そうですね(笑)。ブルーノートですね。うーん」

譜例3は第6倍音までを考慮に入れたものです。ここで興味深いのは上方音列に短三度が現れることです

【譜例3】

【譜例3】K 「なるほど」

感覚的協和理論によれば、下方に短三和音を認めることが出来るだけではなく、上方にも短三度音程を認めることが出来ます。これは感覚的協和理論の大きな成果といえるでしょう。

K 「あー」

また下方音列に短3度下のaが現れ、下方にもFの三和音ができることを示しています。

H 「まあこれは僕の理論とは一致しないというか。ちょっとコンフリクトを起こすんですけどね」

K 「ああ(笑)」

さて、感覚的協和性理論の応用で得られたこの音列を小畑先生の博士論文ではR協和音列と命名しています。

K 「このRは”ラフ”っていう」

H 「そうですね」

(菊地氏、”Rough”と板書)

K 「これは なんていうかな、ザラつきというか、ザラザラしたというか。そういう、Rですね」

このR協和音列によって、倍音列と基音という視点から協和性という考え方に視点を移せば、従来の下方倍音の考え方も妥当性を得るわけです。

注意が必要なのは、R協和音列は二音が同時に響いた場合の協和性の結果です。ある意味で垂直なスタティック構造においてのみ成り立つ関係ですが、音楽には時間軸にそって水平にある音が別の音に向かった結果、我々が感じる結句感・・・先ほど言いました、”句を結ぶ”の結句ですね。そのあるなしも、非常に重要なファクターです。したがって、私の論議の一部と矛盾する側面も含んでいます。その点、扱いに注意が必要だと思います。

■ 005.[『ブルー・ノートと調性』の下方倍音列論]

それから、『ブルー・ノートと調性』の下方倍音論の議論について、ちょっと論じようと思います。

『ブルー・ノートと調性』では、ブルー・ノート発生のメカニズムを論じましたが、その方法的エンジンとして下方倍音列という概念を使いました。そのために、これまで下方倍音についてお話をしてきたわけです。ここでも 『下方倍音』という用語を使いますが、あくまで”逆方向の協和性”の意味で使っていることを忘れないようにしてください。

K 「ああ」

H 「私は狂信的な信者、下方倍音列論者ではないわけです。ここまで、”逆方向の協和性”の意味で使っているということです」

K 「はい」

またR協和音列では第6倍音まで考慮した場合、下方に短三度の音程、つまりⅣから見れば 長三度の音が発生しますが、私の論じる範囲は、R協和音列の第5倍音まで考慮した音列について一致していまして、第6倍音まででは、不一致が起きます。したがって、私の論議では下方倍音に長三和音が現れるとは基本的には考えていません。

K 「うーん」

したがって、ここで下方倍音と言う場合、基本的には長三度下、完全五度下の協和音程という意味で使います。

K 「んー」

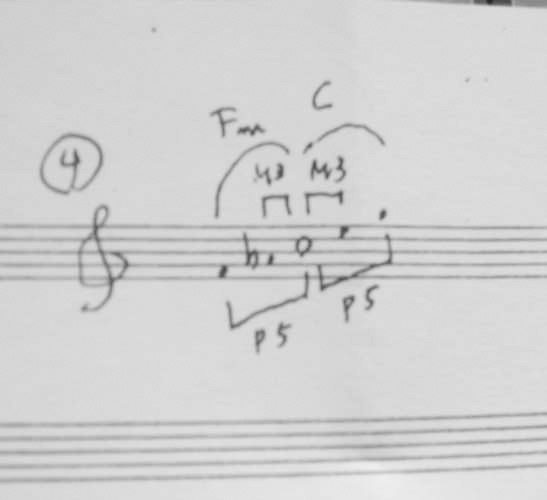

ひとつの基音の上に、上方倍音による基音を根音とする長三和音、下方に基音を五度とする短三和音が基本的な関係として常に想定できるとお考え下さい。

H 「これ私が書いた、手書きの図4を見て下さい」

H 「この図を見て頂きますと、真ん中に白丸のドが書いてあります。で、その

ドの上に、ミ、ソという風に上がって行きます。そして

ドの下に、ラ・フラット、ファと来ます。で、

ドを中心に上に長三度、ドを中心に下に長三度。それから、

ドを中心に上に完全五度でg、ドを中心に下に完全五度でfです」

H 「本当のことを言いますと、長三度の音はgよりも上にあるんですけれども、まあ一応 便宜上オクターブを下げて、長三度下としています。これは完全に同じ距離です」

H 「で、倍音の基本構造から言いまして、基音と第5倍音、長三度の音程ですが、そして基音と第3倍音というものは、仮にですね、そういう協和性ということに勝手に”強度”ということをつけるとすると」

O 「強度・・・」

K 「”アンサッション”ということですか」

H 「そう、まあ強さ。”エネルギー”でもいいですよ。とすればですね、下方倍音のそのFmの方で、cとAbで取っているその強度、fとcで取っている強度が、 それぞれ長三度上/長三度下、完全五度上/完全五度上下で全く同じエネルギーです。ただ、方向が逆なんです」

K 「方向が逆、ああ」

H 「なのでそういう風に考えれば、協和性ということで考えれば、全く同質だと言ってもいいと思います」

H 「ちょっと、僕も言い落としていることがあるといけませんから、一応用意してきたものを読みますね」

例としてcを基音とすれば、上方倍音によるCの長三和音は第6倍音までの構造から、長三和音を持つことが出来ます。

K 「今この図(4)の説明ですよ」

【図4】

【図4】H 「そうです」

和声的にはcとその完全五度上のgは協和です。また、cとその長三度上のeは協和音程です。

cを完全五度にもつ短三和音はFmですが、cとfの関係は、fの第3倍音(または第6倍音)がcですから、cとgと同等 の協和性の強度を持っているといえます。また、Fmの短三度はas、A・フラットですが、cを第5倍音として持つ基音です。これは、基音cの上方に成立する第5倍音eがもつ協和性と全く同じ強度をもっています。

自然倍音には、物理現象として1/2、1/3、1/4という逆整数倍の倍音列、つまり下方倍音列を持つことはないのですが、協和性という観点に立てば、下方倍音列も上方倍音列の基音に対しては同様の協和性の強度を持っているといってよいわけです。

ただし、下方倍音は協和性が向かう方向性が逆になり、基音の一つに収斂しない特色を持っています。

K 「はいはいはい。そうですね」

O 「時間の中で、ですか」

H 「そうですね」

また、このような性格から本質的には根音進行を持つことができないのです。

K 「ですねえ」

例えば、先ほどのFmですと、f、asの二つの基音が必要になります。つまり 下方倍音列の領域では、基音がたくさん存在しうるわけです。そしてこのことはまさしく、下方倍音列領域の性格をよくあらわしています。

K 「おお」

根音に収束するのではなく、根音という条件を無くした協和性の世 界、しかもたくさんの基音が同居している世界です。当然、調性は希薄になります。私は『ブルー・ノートと調性』で 下方倍音列領域は多調的、複調的な世界である、と書きましたが、おそらく極限は無調につながっていることでしょう。

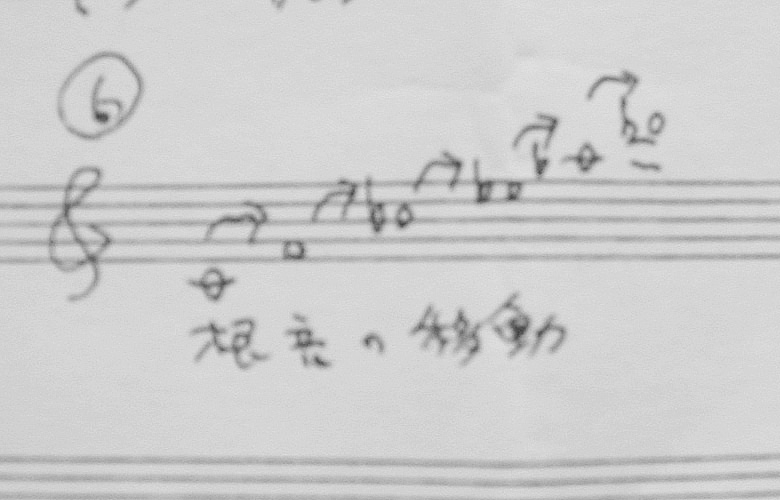

ここで極端な表現をしてみましょう。図5を見てください。

【図5】

【図5】cを頂上にして、fが下方に一義的に協和性を持つ、えー、例、が続きます。同じように、下方に協和性を持つ音をどんどん連ねて行きます。

O 「はあ、上から見ていくわけですか」

H 「下でも一緒なんです。だから、下からこう、逆に行ってると考えてもいいんですけども」

H 「こういうことは、理論的に成り立ち得るわけです。しかも、共時的に成り立ち得る」

K 「はいはい」

H 「これはもう、下方倍音列の特徴なんですけど、これをたとえば上方倍音列領域で考えますと、まあいわばモーメントなんですけど、そうすると、たとえばcからf、fからb(Bb)、bからes(Eb)っていうのは常に、第3倍音から基音、そしてその基音が今度は第3倍音から下の基音、という感じで 根音を時間的な推移と共に動かして行かなければいけない。これがだから、上方倍音列の領域と、下方倍音列の領域の、違い」

K 「違いですね」

H 「理論的に言ってですね」

【図6】

【図6】O 「この図6がその」

H 「そう。図6が、根音が移動していく図ですね。基音と言ってもいいですけど、基音の移動を必要とするっていうことですね」

H 「この辺がたぶん、わかりづらいんじゃないかなあと思いますね」

K 「ここら辺がねえ!わかると一番面白いところなんですけどね」

(註:補足として、図5を参照した極端な例の件からここまでの原稿を下記に転載致します)

cを頂上にして、fが下方に一義的に協和性を持つ、完全五度下bがあり、また同様にbの下方に一義的な協和性を持つ es、esの下にas、同様に、des、gesなどの音を書きました。これらはまだ連鎖させることも可能です。しかも、根音のダイナミズムを持たない領域ですから、このような音列が時間的に同時に、つまり共時的に成り立ちうるのです。

一方、上方倍音列の領域の協和性は、第3倍音(完全五度)から基音という方向性に本質がありますので、時間的推移にそって新しい基音へと、どんどんと移動していかなければならないのです。(図6)

K 「ここまでを、『ブルー・ノートと調性』を読んで、まあこの講義の中では 『ブルー・ノートと調性』に触れてないからね。だからテキストとして読まれているということが前提できないことが残念なんだが、『ブルー・ノートと調性』を読み、古典的な和声・・・っていうか、バークリー・メソッドまで援用されている”機能和声”ね、音響物理を根拠とした機能和声っていうことの知識があると、この辺はもの凄い面白いんだよね。」

K 「大雑把に説明しちゃうと、一回下方倍音というものを、実在すると言ってしまったわけですよね。あれはちなみに先生も・・・幻妄、幻聴っていうか(笑)、思い込みによって聞こえてしまったものだと思われますか」

H 「でも、あれですよね。ラモーの実験では共鳴してたりするわけですよね。だからピアノで弾いた時に本当に、共鳴したんじゃないですか?」

O 「弦が揺れたっていう(笑)」

H 「そう」

K 「弦が揺れた」

H 「だからそれをそう思って、存在すると言ったんだけど、一つの音でやったら出て来ないから」

K 「そうですよね、それが実証できないから、ようするにオカルトになってしまうんですよね」

H 「だからラモーの実験と同じ結果を、リーマンは体験したんだけど、ラモーの場合はそれをただ共振っていう風にしたのに対して、リーマンは”下方倍音列は存在する”って言っちゃった」

K 「言っちゃった。言っちゃったおかげで叩かれた。叩かれたというか、封殺される」

H 「まあ、もうそれで・・・終わっちゃった」

(笑)

K 「それを、小畑先生のテキストで提唱された感覚的協和理論、協和性ですね。という概念で考え直すと、物理的に存在する/しないというヒエラルキーではなくて、全く違う論点からはそれが全く・・・」

O 「同じ」

K 「同じ構造だという」

H 「協和性ですから、協和性っていうことで、協和点、ようするに”うなり”が澄むっていう状態っていうのが、上方で発生するのと下方で発生するのと、同じポイントで出てくるんですね」

K 「そうそうそう」

H 「まあだから、ラモーが気がついたことと、リーマンが勘違いして、ピアノが共鳴したのを」

(笑)

H 「下方倍音だと思っちゃったと思うんだけど、それは今言った、協和の理論で、原因としてはそれだと」

K 「はいはい。そういう因果関係だと」

H 「ようするにそれが、”ひとつの根音の下に自然に下方倍音が自然に鳴る”と言ったら、それは”嘘”になる」

K 「あり得ないという話ですね」

H 「だからまあ、そういうことなんですね。じゃあまた話を戻しますね」

K 「はい」

ヒンデミットの音程根音の概念ではc、gの組み合せでは根音はcとなります。結合音がいずれかの音程と8度の音程で重複したときそちらが根音となるというのが、音程根音の基本的な考え方です。するとcからgは基音から第 三倍音へ、gからcは第三倍音がら基音へ、という方向性になります。

上方倍音列の領域の調性の本質は第三倍音から基音へというベクトルにあります。基音から第三倍音へというベクトルは、これは下方倍音列の領域に属するものだと私は考えます。

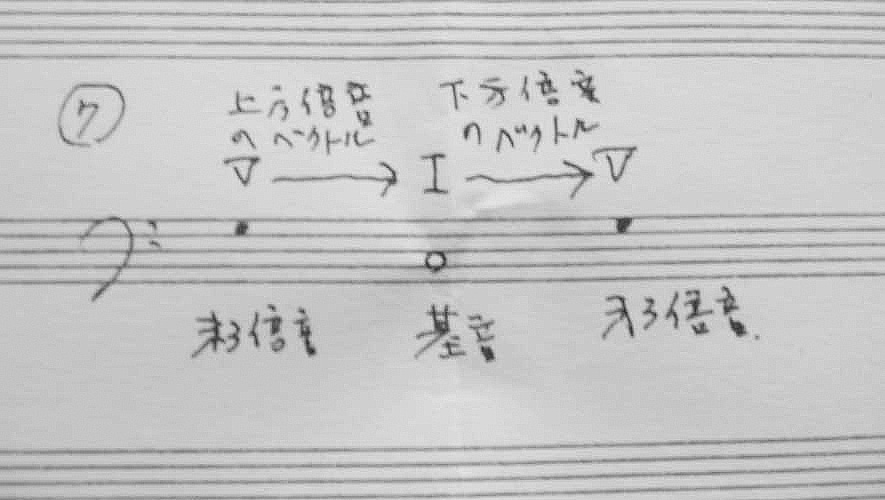

図7を見て下さい。僕の手書きのものです。

【図7】

【図7】H 「g→c→gって書いてありますね。左から右に。で、まあ第3倍音→基音→第3倍音と」

K 「はいはいはい」

H 「ようするに”第3倍音→基音”という方向性は、上方倍音のベクトルになっている」

O 「ああ、ああ」

K 「これはすごいな(笑)。時間軸に・・・」

O 「縦と横に」

K 「縦と横が、そうですねえ」

H 「で、基音から上方倍音に行く方向っていうのは、下方倍音列の領域にあると」

K 「はい」

H 「これは、聴感上のことです。あくまで。だから、第3倍音から基音に解決するっていうのは、”結句”した感じを持ちますが、基音から第3倍音に行った動きっていうのは、浮遊したと言いますか、降りるんじゃなくて、上がっちゃうんですね。そういう・・・」

O 「印象・・・?」

H 「印象を持ちます」

H 「だから例えば半音階と結びつけると・・・」

O 「半音上がるんですか?」

H 「そう、それに近い。下がる方が、一応上方倍音のベクトルだということですね」

O 「結句した感があるんですね」

H 「ある。けれど、上がっていくんですね」

O 「それは上方倍音の世界の動きだと」

H 「まあその、ひとつのベクトルとしてということですね」

K 「うん」

H 「それもちょっと難しくてね。いろいろ音程根音の概念で、どっちがドミナントでどっちが・・・と考えると、逆になるんですね」

K 「逆になるんですね!僕も聞いてて今びっくりしました。逆になるんですね」

H 「逆になる」

K 「逆になるんですね」

H 「だから困ったなあと思って」

KO「(爆笑)」

O 「あ、困るんですね(笑)」

H 「や、僕はもう間違いなくね、上方倍音列の領域っていうのは下降するんで」

K 「そりゃそうですね」

H 「逆は逆だと思ってたら、一応調べたら逆になっちゃうんだよね」

K 「ですねえ」

H 「だから僕あんまり書かなかったんだけど」

KO「(笑)」

H 「まあ、理論ってそういうところがあるんですけどね」

H 「ですから、言い換えますと」

完全五度下降(完全四度上昇)というベクトルは上方倍音列の根音による解決を本質とする音楽、あるいは音楽的価値と言っても良いですが、完全五度上昇(完全四度下降)というベクトルは下方倍音列の領域で、根音による解決は本当は不能なんです。

K 「はい」

ご注意頂きたいのは、ここで完全五度下降が物理的に基音に引力をもつかのように私は語っていますが、先にも申し上げましたように、我々の聴覚が感じる解決感をそのように図式化してこれを表現しているとお考え下さい。

K 「音響物理に汎を取っているわけではないということですね」

H 「そうですね」

ところで今回、講演に当たって、いろいろと本を読んでみたんですが、レンドヴァイ・エルネーという人の『音のシンメトリー』という本を知り、私の理論との類似性に驚きました。この人はかつて『バルトークの作曲技法』という本 を書いていて、それは随分前に読んでいます。しかし、『音のシンメトリー』では自分の考えを鮮明に押し出していまして、上方倍音領域を下方倍音領域を対置させる手法が『ブルー・ノートと調性』と非常によく似ています。

勿論、この本は最 近出たものですので、この本を私が参考にしたということは全くありません。関心のある方はお読みいただくとよろしいかと存じます。

■ 006.[ブルー・ノートについて]

H 「えー。『ブルー・ノートについて』」

さて、『ブルー・ノートと調性』ではまず、タイトルにあるようにブルー・ノートについて論じました。ブルー・ノートとは長調であるにもかかわらず・・・メジャーですね。メジャーであるにも拘わらず、3度、7度が 半音下げられて演奏され、それがミストーンとして聞こえない状況を指しています。また、ビ・バップ以降5度も半音下げられるようになりました。

ブルー・ノート論には過去にサージェント、山下洋輔のものがありましたが、私は彼らの議論には納得はされませんでした。山下洋輔の論文は小泉文夫の核音の概念を使った学術的スタイルをとっていますが、あくまで形態的な分析に終始しています。

また、ジョージ・ラッセルはLCCでtonic stationという概念をかかげ、そこではブルース・スケー ルが使えるとだけ述べ、使用例も挙げています。しかし、その根拠については 何も語っていません。これがきっかけで私はLCCを批判する気になったのです。

K 「ああ」

私が知りたかったのは現実にブルー・ノートが、あるいはマイナー・ペンタトニックが和声的なコンテクストから見ればあきらかにディス・コードしているにもかかわらず、何故、音楽的に間違って聞こえないか、という現象の理由でした。もっと言えば、どのようなコンテクストでブルー・ノートは現れるか、ブルー・ノートと和声の関係はどうなっているか、を明らかにしたかったのです。

K 「うん」

『ブルー・ノートと調性』では、この現象を解明するために下方倍音列という概念を導入し、調性の再構成をやってみました。西洋音楽の歴史とは関係なく、純粋に理論的に調性の在り方をサイエンス・フィクションのように構成してみたのです。

K 「はい」

まず、個々の基音は上方に基音をルートとする長三和音を持ち、下方に基音を5度に持つ短三和音を持つと考えます。

O 「図ですか」

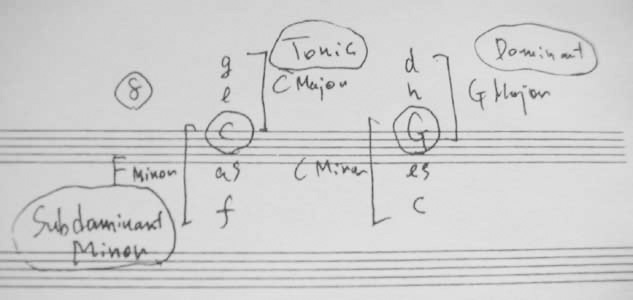

H 「図ですね。図8をご覧下さい」

【図8】

【図8】これが可能であるということはこれまでのお話でご理解いただけたと思います。

H 「まあ、潜在的に持つということです」

するとcを中心とした調性ではドミナントに基音gが必要です。しかし、サブドミナントはトニックの基音cの下に持つことができるFmで代用できます。図8でね、ちょっと書きました。異論はあるでしょうが、ひとつの考え方として聞いてください。

従って、cとgという最小限の基音で調性を構成することができます。この調性の中心はヒンデミットの音程根音の概念からみても、cにあります。この調性は、Cの長三和音、cを五度に持つFの短三和音。

K 「はい」

基音gの上方に成り立つGの長三和音で構成することができ、これらを加算するとHarmonic Major scaleというダイ アトニックスケール(7音) 階が構成されます。これはトニック、ドミナント、サブドミナント・マイナーを完備した調性機能を持った音階です。

ちなみに機能和声を勉強する過程でサブドミナント・マイナーという機能に疑問をもたれる肩も多いと思います 。同主音の短調からの借用和音であろう、という説明がされるかも知れませんが、下方倍音という考え方からすればこちらの方がより本来の姿に近いのです。

K 「なるほど(笑)」

K 「ちなみにね、このas、esっていうドイツ表記を知らない人・・・ あ、知ってる人の方が多いのかな?ピアノとか習ってる人はね。東大だからね」

(笑)

K 「とんでもない偏見ですけどね」

(笑)

K 「Aフラット、Eフラットのことですけどね」

まあ、Ⅳ-Ⅳm-Ⅰ(F Fm C)というケーデンスにおけるⅣmは サブドミナントを本来の姿に戻しているのだと思います。

K 「うーん、なるほど」

一方、C Major scaleはトニックにCの長三和音、ドミナントにGの長三和音、サブドミナントにFの長三和音を持っているため、調性を構成するのに、c、g、fという3つの基音が必要となります。図9をご覧下さい。

【図9】

【図9】ジョージ・ラッセルの主張ではありませんが、ヒンデミットの音程根音の概念を持ってきた場合、c、gではトニックはc。f、cではトニックはfになってしまい、一つの音階にトニックが二つあるかのような状態になります。

また、ここで下方倍音の観点を入れてみます。すると基音fが導入されれば、当然下方にBbmが潜在的に存在することになります。仮にBbmでなく単音のbでも、C Majorの調性は危うくなります。ただし、そのbが、ブルー・ノートのb7だよ、というのが『ブルー・ノートと調性』で行った分析です。

K 「そうですね」

ここで、Harmonic Major scaleの場合も、Major scaleの場合も、gを基音としたときに、下方にCmが出来るじゃないか、なぜ、それは除外するんだという意見もあると思います。勿論、一緒に、入れてもいいと思います。それこそ直接にブルー・ノートのb3の根拠を示すことが出来ますから。

K 「そうですね」

Major scaleは下方倍音まで考慮に入れるとそのDominantとsub-dominantの下方に協和性を持つb7とb3を潜在的に持っていることがわかります。『ブルー・ノートと調性』ではこのようには書いていませんけれど。

H 「これは、『ブルー・ノートと調性』を書いた1991年の段階では、まずこういった概念で既存の音階を再構成した場合ということに論点を置いたので、そこの章では扱いをしなかったと、そういうことですね」

K 「はい」

ベースラインのクリシェからブルー・ノートの発生を論じたのでわかりにくい説明になってしまっていると思います。あれはあれでいいのですが、ああいう現象が起きますから。しかし今なら、ⅣからⅠに向かうベクトルでは、先ほ ど申し上げたように下方倍音列領域のベクトルですから、Ⅳからその完全五度下のb?、そして、その完全五度下のbⅢへと協和音程への連鎖が共時的に発生していると言った方が明瞭ではないかと思います。

ブルー・ノートの発生のメカニズムでは、bⅢの下方倍音としてb?mを排除するのはこれが、?の音程を含むからです。この?の音程は主音への導音となり、下方倍音列領域とブルー・ノートが共存できる状況を破壊します。つまり、下方倍音列領域とブ ルー・ノートが両立する範囲では、下方倍音列での共時的連鎖はbⅢまでと考える必要があろうかと思います。

K 「うん」

ブルー・ノートとの共存を不要とするならば、もっと先まで行くことは出来るんじゃないでしょうか。無調になってしまいますが。

K 「そうですね」

■ 007.[下方倍音列領域の特性]

H 「では『下方倍音列領域の特性』」

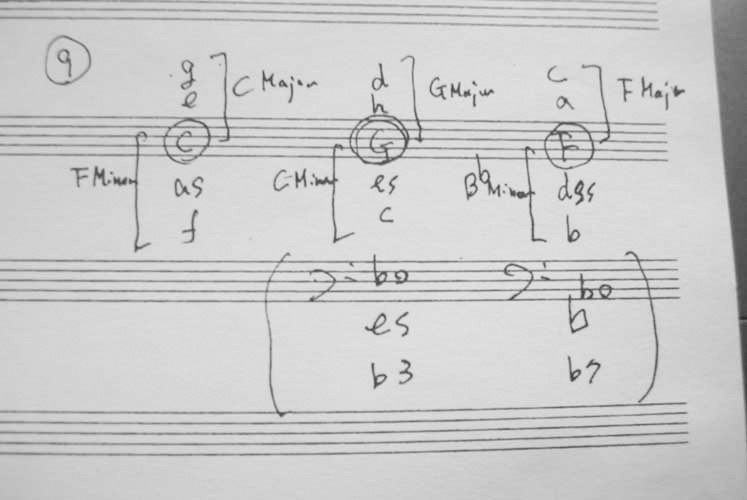

さて、下方倍音列領域とブルー・ノートが両立する世界を図式化してお きましょう。

基音から 第三倍音方向へという根音進行、これが下方倍音列領域のベクトルですが、本質的には根音進行が成り立たない領域の根音進行という意味です。

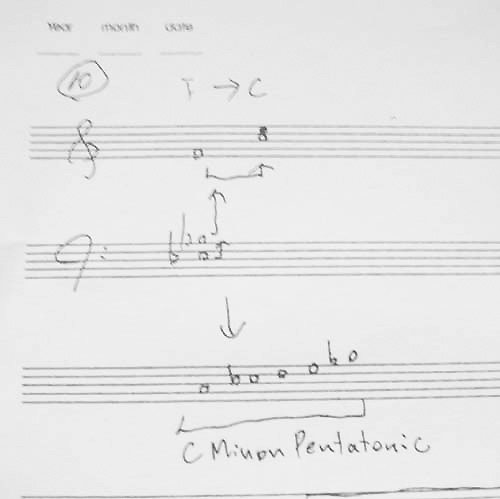

この完全五度上昇進行がⅣ→Ⅰという状態で発生したときに、共時的な下方倍音の連鎖が発生すると考えられます。cの下方には先ほど申し上げたf、その協和音程b(Bb)、その協和音程es(Eb)が共時的に連鎖しています。

cとその完全五度gを加えると、Cのマイナー・ペンタトニックができあがります。

図10をご覧下さい。2枚目にあります。

【図10】

【図10】これがブルー・ノートを含むマイナー・ペンタトニックを使って、Ⅳ→Ⅰの状況下で音楽的にミストーンに聞こえない理由だと、私は考えています。

■ 008.[結合音によるブルー・ノートの証明]

H 「あと、『結合音によるブルー・ノートの証明』」

K 「はい」

また、ヘルムホルツの研究では和音から聞こえる結合音の結果が示されていて、Ⅳ→Ⅰという和声進行において、その実験結果を示しますと、図11のようになります。図11をご覧下さい。

【図11】

【図11】二段で書いてありまして、上の方が結合音、下の方が元になる和音です。

和音ですので、結合音は複数あるわけです。

K 「はいはい」

これを見て頂くと、Fの和音の上に聞こえる結合音のes、で、Cの和音の上にはfis、b、まあeの音も出てきますね。そうすると、ブルー・ノートのb3、b7、b5・・・増4度の言い換えですけど。それらが現れてくる。

これが反復される状況では、別にCのところでも、鳴ってると。

K 「はい」

O 「反復される状況」

K 「Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ→Ⅳね」

O 「クルクル廻ってるということね」

ゴスペル音楽とかはそういう音楽で、Ⅰ→Ⅳ→Ⅰというケーデンスを延々と繰り返しますが、奴隷として生活していたアフロアメリカン系アメリカ人の鋭い聴覚はこれを聞き逃さなかったのかもしれません。しかし、実証は残念ながらできませんが、これは示唆的ではないか、と思います。音楽というのは、いろんな視点から同じような結果が出てくるものだと感じました。

存じ上げない方ですが、ネットで私の本を批判されてたんですが、私が、7以上の素数倍音は近似値なので排除しなければならない、と書いているのに、結合音の例を挙げてブルー・ノートの証明にしやがってけしからん、と書いているのを見たことがあります。

K 「(笑)」

くさすだけが目的のあまりにもレベルの低い批判なのでここで取り上げるのもばかばかしいのですが、へえ、そんな風に考えるんだ。という、こちらの驚きもありますが、とりあえず言っておこうと。

(笑)

その批判が間違っているということがわからない方も多くいらっしゃると思いますので、答えておこうと思います。

結合音というのは、インプットしていない音程が聞こえる現象を指しています。ですから、ヘルムホルツが行った実験の結果”聞こえたもの”を取り上げているわけです。

また、倍音列を音楽理論のための考察の手段とする場合、7以上を排除するのは私だけでなく18世紀のラモー以降の音楽理論家の伝統です。

K 「伝統ですね」

理由は、ピッチがずれてくるからです。R協和音列の抽出においても、第7倍音以上は入れていませんでしたね。

また、フラジオやハーモニクス、まあ弦楽器をやる方は高い倍音に慣れているので一応注意して言っておきますけど、フラジオやハーモニクスは7以上を容 易に聴くことが出来ますが、部分音を単独に取り出しているために聞こえるわけです。

また、下方倍音は勿論聞こえませんが、上方倍音、例えばピアノの音ですら、普通、その部分音は聞こえません。部分音構成、要するに倍音の比率ですね。その部分音構成の違い、つまり音色としては部分音を捉えることが人間はできます。それでも、平均で5~7倍音までが限度だ、というのが1964年にプロンプによる2AFC法という実験方法で得られた結果です。

K 「(笑)」

O 「結果だ(笑)」

H 「一応、言っておこうと思って。あんまり言われっ放しで黙っているのも」

(笑)

K 「どんどんやってください」

(笑)

K 「2AFC法というのは何の略ですか?」

H 「よくわかんないです(笑)」

(笑)

H 「そこまでは」

K 「そこまではわからない。わかりました、はい」

■ 009.[BluesとRhythm change]

H 「では、『BluesとRhythm change』」

K 「ああ、これは重要ですね」

H 「はい」

さて、話は戻りまして、この下方倍音列領域のベクトルが発生する状況ですが、トニックの反復する和声進行ではⅠ→Ⅴ→Ⅰという解決形、通常はⅠ→?→Ⅱ→Ⅴ→Ⅰというように実行されますが、これとⅠ→Ⅳ→Ⅰという解決形が状況によって交互に入れ替わります。

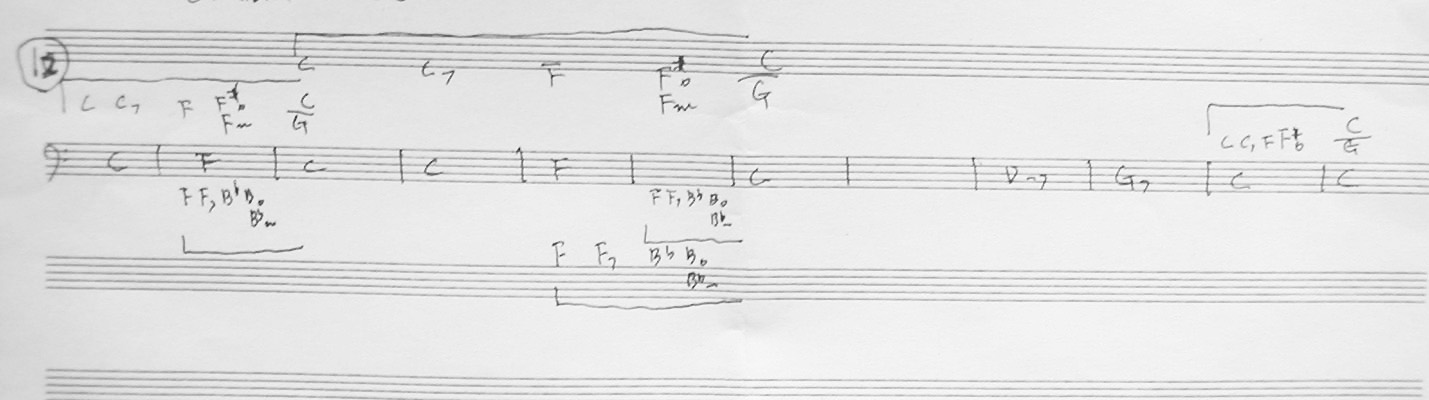

H 「譜例の12ですね。ちょっと長い横長の、ブルースのコード進行です」

O 「横長に繋がってるやつですね」

H 「そうです。これ12小節ですけど、ブルースがC-F-C-Cと来て、サブドミナントでF-Fと行って、トニックへ戻ってC-C。で、まあこれはジャズのブルースですからDm7-G7-C-Cとしましたけど」

H 「まあ、いろんなサイズで、たとえばCのトニックの部分ですら」

K 「ええ」

H 「Ⅰ/Ⅴに解決する方向に作ります。ですから、CからC/Gに向かっていくというようなラインで作られているのが、ブルースのコード進行です」

K 「うん」

H 「で、それが、3小節目からの4スパンであり、それから1小節目から3小節目までのスパンであり」

O 「はい」

H 「あるいは、一番最後のこの11、12小節のスパン。で、下に書いてあるこの、FからC。直接FからC」

K 「はいはいはい」

H 「これは今度は完全に、Fのキーのような処理をするんです」

K 「そうですねえ」

H 「これが、どういう形でもありえるんです」

K 「うん」

H 「で、一方で、逆にこういう形ではなくて、1小節をⅠ-?-Ⅱ-Ⅴでやるようなブルースの形もあります」

K 「ありますね」

H 「だから、いわばビ・バップの人達というのは、そういった強進行でやるのと、それからこういうⅣからⅠに行くような動きでやるのを、どうももの凄く 意識して練習したようです」

K 「うん」

O 「ああ、ビバップ」

H 「ビバップ」

H 「だから彼らはリズム・チェンジ・・・リズム・チェンジもよく似た形なんですけど」

O 「リズム・チェンジっていうのはここではコード進行の」

H 「リズム・チェンジっていうのはですね、『アイ・ゴット・リズム』というガーシュインの曲を、そのコード進行で いろんな曲がありますけれど、総称して”リズム・チェンジ”って言ってますね」

K 「はいはい、はい」

H 「それも、トニックがずーっと反復したりしますね」

K 「はいはい」

H 「それもこれとおんなじように、Ⅰ-?-Ⅱ-Ⅴでやったり、Ⅰ-?-Ⅰ-?でやったり、 それをもう・・・彼らは、一番重要なことだと思っていたようです」

K 「そうですね」

(註:以下は、本章に該当する原稿の内、講義では読み上げられなかった部分の転載です)

ブルースという形式はⅠ→Ⅳ→Ⅰという形がマクロに、ミクロに多元的に出現する形式です。ブルースという形式では、この下方倍音列領域に向かうベクトルは偏在しているのです(図12)。この形式ではブルー・ノートを全編にわたって使うことも可能だし、逆に上方倍音列領域の4度上昇進行による和声進行で置き換えることも可能です。

【図12】

【図12】むしろ、1940年代のビバップの時代は、ブルースがいかに、4度上昇進行をブルース感覚を失わずに入れていくかが課題であったと思います。また、ビバップの時代には、ブルースと並んでガーシュインの『アイ・ガット・リズム』のコード・チェンジがよく演奏されました。このような進行を持った曲をリズム・チェンジと呼びますが、これもトニックの反復で作られた曲です。それを上方倍音列領域のベクトルにおいて処理するのか、その可 能性を探る材料として使われました。1940年代後半のビ・バッパーにとってブルースおよびリズム・チェンジは、この両方の領域の使いこなし、自由に行き来できるようにするための重要な トレーニングとして使われました。

H 「はい。では『Miles Davis』の話に行きます」

■ 010. [Miles Davis]

1958年にビル・エヴァンスがマイルス・グループに参加し、ジャズに於けるハーモニーの世界は一変します。何が急激に変化したかというと、ドミナント・セブンの他にsus4が非常に多様なかたちで利用されるようになったからです。たったこれだけのことで、世界は一変するのです。これが本質的な意味で、 モーダルなジャズへと向かわせる原動力になったと私は考えます。

モーダルなジャズを旋法、つまり音階によるジャズだと言う人が多いですが、それは一面しか捉えていない見方で

K 「はいはいはい」

実際にはsus4の音響の拡大という点に本質があります。

そして、私の 『ブルー・ノートと調性』のもっとも重要な結論は、下方倍音列領域と拡大されたsus4の世界が同一である、ということです。ひとつだけ違う点を挙げると、sus4において、Ⅳ/Ⅴ、Ⅳm/Ⅴという状況では、Ⅴをscale toni cとするMinor Pentatonic、Blues scaleを発生させることができないという点です。

H 「・・・これは例えばキーをCで言えば、Gのマイナー・ペンタトニックが使えない」

K 「使えない」

H 「ただそれだけのことなんですけど」

私の考えでは、このsus4との同一性をもった下方倍音列領域は1960年代半ば以降、マイルス・デイヴィスによって利用され、全く新しい局面を迎えます。

マイルスが語った言葉として私が強く印象に残っているのは、記憶で言いますから違うところがあったら、お許しいただきたいのですが、

たとえば、フリジアン・スケールにしても、みんなが理解している物と俺がつかんでいるものは、まるで違う。

K 「まるで違う」

そうゆうのは愉快だぜ。

(笑)

というような内容です。確か、昔のスイング・ジャーナルのインタヴューで読んだ気がします。それを、中山康樹さんが1、2年程前に出たマイルスを論じた本で採録していたと思います。『ビッチェズ・ブ リュー』以後の発言だったと記憶しますが、皆さん、これをどう理解されますか。みんなが知っているフリジアン・スケールと俺がつかんでいるフリジアン・スケールは全然違うということです。

ツァルリーノの算術的分割法から導き出される下降形の短音列はフリジアといいます。つまり、私が思うに、俺は下方倍音列の領域の利用の仕方を知ってるぜ、ということなんだと思うのです。お前らは、フリジアというとメジャー・スケールの三度から始まるモードと思ってるけど・・・

K 「うん」

フリジアはもともと下方倍音を示唆する短音列で、俺はそれをお前らが判らない方法で使うことができる、と言っているのだと思います。あくまで推測ですが。

マイルスと言う人はチャーリー・パーカーと同じで底知れない人物です。『オン・ザ・コーナー』という作品では、シュトックハウゼンのモデルを使っていたと自ら語っています。そんな人はジャズ界には他にいません。

K 「(笑)」

O 「(笑)」

何せあのジャズ史上、最大の巨人、チャーリー・パーカーの直弟子ですから、音楽については、徹底的にやることを学んでいたんだと思います。

■ 011.[下方倍音列領域の特色]

H 「『下方倍音列領域の特色』について」

話を戻します。下方倍音列領域の世界の特色は多旋法性、複調性にありますが、それは拡大されたsus4の領域と一致するということです。上方倍音列領域では根音の解決が音楽としての価値を生み出しますが、下方倍音列領域は根音進行を欠いた、共時的、複調的、多旋法的な世界です。これは、モーダルなジャズ・インプロヴィゼーションにそのまま適用できる領域なのです。

K 「そうですね」

ハービー・ハンコックなどが分かりやすいですが、インプロヴィゼーションの中でのサウンド変換の媒介にしているのは、トライアド、つまり長三和音です。 1960年代以降の、sus4を拡大していくインプロヴィゼーション技法では、トライアドが要になっていくのです。

sus4は分数和音、つまりハイブリッド・コードの形でⅣ/Ⅴに置き換えることが出来ますが、

H 「えー、F/Gですね」

K 「ですね」

ハイブリッド・コードは調的な機能にとらわれない、トライアドと別のひとつの音との組み合わせで生まれるコードです。私は、音階論から音階と和声の関係、Upper structure triad、と進み、ハイブリッド・コードと進むように『ブルー・ノートと調性』でまとめました。

なぜ、トライアドを軸にするかといいますと、次のような理由です。

上方倍音列領域では根音進行で音楽の価値を生み出すことができますが、下方倍音列領域では、根音による解決は本質的に不能です。では、何が行われるかといいますと、交換が行われるのです。

それが根音進行の解決に相当する価値を生み出すのです。

つまり、強進行による解決の強度、つまり結句感は持ちませんので、その代わりに、下方倍音列領域の音階の響きの多様性、さらにそれが交換されることによって音楽的な価値となるのです。

K 「っはあ・・・」

そして、この交換は何を媒介に行われるか? 1960年中期以後のジャズにおいては、トライアドです。

このトライアドは古典的な主和音としての役割をすでに失っており、音響的な素材という地位に下がっています。しかし、半音階的な密集した旋律ラインにトライアドが節目、節目でサウンドに輝きを作ります。これが、ビ・バップ以降、コルトレーンの業績以外では、最も大きな変化だと思います。

このトライアドを媒介にした交換、そして剰余価値という概念は、私が若い頃読んだマルクスから借りました。

K 「なーるほど(笑)」

O 「交換と剰余価値ですか」

H 「言葉だけですけどね」

(笑)

K 「置換ではない、ということですね。代替でもない」

H 「ここら辺、作ってる方も楽しいんですよね」

KO「(笑)」

モーダルなジャズは最初、フォービートの形をとっていますが、下方倍音列領域では根音進行が本来、不能ですから、もはや根音進行を推進していくベース・ラインは必要なくなっていきます。マイルスがロックのビートに移行したのはそうした意味で必然なのです。

O 「おお」

60年代の後期から、70年代以降のエレクトリック時代のマイルスのサウンドは基本的には、私 が『ブルーノートと調性』で提示した下方倍音列領域の世界と同じような考え方で展開されていると思います。

K 「なるほど」

『ブルー・ノートと調性』では、実際に私が示した理論がどのように響くのかを演奏して示しています。それを聴いていただくと、今お話したことが少しはご理解いただけるのではないかと思います。

■ 012. [音楽に於ける理論とは何か]

H 「で、『音楽に於ける理論とは何か』」

最後に、音楽に於ける理論とは何か、ということに触れたいと思います。私は音楽理論はシステムだと思っています。システムはそれが有効な範囲と有効でなくなる領域を持ちます。システムの範囲内では真、正しい。

K 「うん」

でもその外側では偽(いつわり)、嘘となる本質を持っています。私の理論も同じです。ですから、ジョージ・ラッセルのLCCのように、あらゆる調性音楽はTonal Gravityに従っており、どのような音楽も自分の理論の手のうちで動いているのだ、と言わんばかりの言説や、これはシステムではなく、哲学であり世界観だ、などと言ったら、自分の理論の有効性の範囲の自覚を失った音楽理論なのだと言わざるを得ません。

私はLCCに敵意も何もありません。ただ、そうした主張は駄目だと言っているのです。

また、同時に表現者としての私が『ブルー・ノートと調性』のような本を書くということはどういうことなのか、ということをお話する必要があろうかと思います。

それは、表現者としての構想力の提示という意味を持っています。これは、私が考えている音楽と世界についての認識であり、既存の認識への批判でもあるわ けです。私という身体を通した、大げさに言えば、私の存在をかけて、音楽というものへの、その時点での構想力を提示したもの、という意味です。

私はバークリー式の理論に対して、あれは駄目だとか、使えないとかは思っていません。繰り返しますが、理論ですから、有効な領域と無効な領域があるということです。現実には18世紀に確立された機能和声理論の範疇を出ないものですから、すでに規範的知識そのもの、少なくとも知っていなければならないものです。そしてその内容のほとんどは妥当なものなのです。

問題となるのは、バークリー式理論の語り手です。渡辺貞夫の『ジャズ・スタディ』を例に挙げれば、バークリーで習ったノートを自分の著書として平気で出版するという神経は、私には到底理解できません。

習ったことを私はどのように受け取ったか、このように教えられたが、本当はこうではないのか? という視点がまったくないのです。ほとんどのバークリー式理論書は祖述、人が言ったことをそのまま書くという事ですが、それを祖述という自覚すら持っていないことにも私は強い驚きを感じます。

『ブルー・ノートと調性』を書いてしばらくしてから、読者から電話があり、質問 があるというのです。何かと聞いたら、どこにこの本に書いてあるようなことを書いた参考書があるんだ、それから、誰からこれを教えてもらったんだ、というんです 。著者に向かってよくそんな質問ができるもんだと・・・

(笑)

びっくりしましたが、つまり後で考えてみると、こういうことだと思うんです。

日本における頭のいい人とは、外国の最新のものを知っている人。日本人が自分で考えて理論構築をするということなどあり得ない。

K 「うん」

つまり、日本人が世界的水準の音楽理論を構築できるなどということが、この人の想像力の範囲にな かった、と言うことなんだと思います。

K 「そうですね」

多分この読者は、著者である私はよく勉強しているな、

(爆笑)

誰から教えてもらったんだろう、それを私に教えてもらおう。と素直に向学心から電話してきたんでしょう。それが、どれほど無礼なことであるかは、全然考えていない。

ですから、バークリー式理論を祖述して音楽理論を語っていると思っている方々も同じで、自分で考えればいいのに、それが想像力にない。自分で考えればいいということが、想像力の中に入ってない。それが、祖述の自覚すらないということの本質だと思います。

私は『ブルー・ノートと調性』を書いた後、『読譜と運指の本』という本で、読譜および弦楽器における読譜、運指の構造を論じた本を書きました。

その後、現在に至る10年ほどはチャーリー・パーカーの研究に集中し、600曲におよぶ採譜とその分析に膨大な時間をかけてきました。まあパーカーが片づいたら、コルトレーン、マイルスと格闘しなければならないでしょう。パーカーについてはまた、今度機会があれば詳しくお話したいと思います。

音楽理論は、普遍性を目指して常に探求していく必要があります。しかし、理論にすべての答えを求めてはいけないと思います。たとえば、パーカーの研究をやってみて、私は従来のパーカー研究が全く論じていないパーカーの方法を浮かび上がらせることに成功しました。しかし、これだけの時間をかけても、まだわからない部分が多数あります。そこに個別的な研究の重要性を痛感しています。

現代のジャズ、あるいは音楽ですけども、それらは複雑化し高度化しています。

それを分析する手間を省く気持ちが、新しい理論への欲望となっているんじゃないでしょうか。自分がそうだったから、多分間違っていないと思います。

普遍化と同時に、個別的な研究、例えばマイルス、コルトレーンなどの研究を行えば、それぞれ違ったシステムや考え方が現れてきます。自分で採譜し、自分で考えてみれば、割り切れない、様々な側面を知らされます。

大変な労力と時間を必要とする作業ですが、私たちは直接、目的の対象に体当たりしてみる以外ないんではないかと思います。

だから、何にでも答えてくれる理論なんて有りはしないのです。これは、現実に生きている自分を考えてみればわかるはずです。現実を何でも説明してくれる教えはありません。個々人は現実の問題を、時間をかけて個別に解いて行くしかないのです。その手間を省こうとする人が、新興宗教にはまったりするのです。

(笑)

ですから、何でも解き明かしているとか、すべての音楽は自分の理論の中で動いているという理論があったら、信用しない方がいいと思います。

しかし、普遍妥当性の追及は正しいのですから、その姿勢を失わずに、同時に、個別的な研究を惜しみなく行うこと。それによって、射程の大きい普遍性を得るしかないのではないかと思います。

ここで終わらせていただきます。

(拍手)

■ 013 鼎談-1

K 「そのー、あれですね。その、僕らが東京大学で通年の講義を持ってくれと言われた段階で、あるいはその前の段階として『憂鬱と官能を教えた学校』という、あれは美学校という京橋の学校のものだったわけですけども、そういう機会を与えられたという段階からですね、最初の一種の無意識的な射程というか、ターゲットとしてあったのは、濱瀬先生の学術的な立場、そしてその業績ですね。それが、今や知性、アカデミズムもプロダクツですから、知性も制作物として消費されて、売れたり売れなかったりするものになっている状況ですね。ですから、非常に八方塞がりな状況があります」

K 「たとえば、先ほど僕らも『ルヴェ・ソン・ヴェール』ってそこのフランス料理屋で濱瀬先生と話していたんですが、今までここまでを聞けばね、多分みんなも考えていることは、とくにジャズ・ファンは同じだと思いますが、濱瀬先生の、チャーリー・パーカー研究本が欲しいよね」

(笑)

K 「それが、どんな厚さになろうと。価格がいくらであろうと」

O 「あろうと(笑)」

(笑)

K 「欲しいよね。欲しい人」

(挙手)

K 「欲しい人いますよね(笑)。まあ欲しいんだけど、なかなかいろんなことがあって、実現できないということも含めてなのですが、実現可能なこともある。僕らが一年やってきて、最後に濱瀬先生にご来校頂いて、僕や大谷君が伝えたかったことのほとんどエッセンスのすべてを、濱瀬先生の個人の研究とその探求の中に、畳み込まれているということが言えると思います」

K 「通年で講義を受けた方は、我々が一年間かけてエクスパウンドしてやってきたことのエッセンスを、濱瀬先生が今一時間で、まあ約一時間半ですけども・・・」

H 「そんなになりましたか。失礼しました」

K 「いえいえいえ!今日は最後ですからね、ちょっと長めにやりましょう」

■ 014 鼎談-2

K 「あの、論理的にね、楽理のことがわからないという人が、実のところ大半だと思います。正直。まあでも今日行われた講義は、前回も言いました、フロイドの講義も、ソシュールの講義も、ラカンの講義も、講義が行われた時はね、聴講生には何がなんだかわからなかった」

(笑)

K 「それがまとめられて出版される頃に、その学術的な価値というのが少なくとも10年遅れ、20年遅れ、ラカンに至っては何年遅れているかわからないですよ(笑)。未だに遅れているとも言えるからね」

K 「だからそういう状況の中でも、立ち会えたことに価値があるという風に、言っても良いでしょう。東大生の中にはインター・テクスチャリティに優れた能力を持った人もたくさんいるだろうから、今の話を聞いた中でも、たとえば物理の複雑系が得意な人。あるいは、ドゥルーズ読み。ドゥルーズ読みなんかは」

H 「(笑)」

K 「下方倍音列に関しては”地下茎/リゾームかな?”とか思うような人がいたり」

K 「あるいはラカン読み。『読譜と運指のための本』には今回は触れませんでしたけれども、今回の濱瀬先生のご講義では主にね、『ブルー・ノートと調性』という濱瀬先生の著作を濱瀬先生ご自身から、わかりやすくね、非常にね、エッセンスをご講義頂いたという風な内容にまとめても・・・ よろしいですよね?」

H 「はい、そういう風に」

K 「ね。これはもう、滅多にないですよ? 濱瀬先生はラングという学校の代表でいらっしゃるんですが、あの・・・ラングでは教えてらっしゃるんですか?」

H 「教えてますよ」

K 「『ブルー・ノートと調性』は?」

O 「テキストとして」

H 「ああ、こんなの教えないッ」

(笑)

H 「わかんないもの」

K 「わかんないんです。わかんない。ね」

K 「わかんないんだけど(笑)、今回この『ブル調』・・・さっき先生が”ブル調っていうの?”って仰ってましたけど」

(笑)

K 「”ブル調”なんだけどね、この講義ではとっくにね(笑)。 その『ブル調』を習うに至る知的体力っていうものが必要で、そこに至るまでの一助になれば、とこれまで僕らはね」

O 「そうですね」

K 「でも、まだ濱瀬先生がいらっしゃっても、具体的な内容に関しては全員に十全に伝わったとは、とても言えないね」

O 「これを授業の一番最初にやってもダメでしょ?一年間やって、ようやっとって感じでしょ」

K 「そう、ようやっとここに来てさ。これがもし去年の四月の一日にですよ? 何かのスケジュール上のミスで」

(笑)

K 「濱瀬先生が一番最初にいらっしゃって、こんな話になった段階で、たぶんみんな来なくなるでしょ、2回目からね?」

(笑)

O 「しっかり帯でブルースを4回やったりして、それでようやく、やっとね」

K 「そう。たとえばね、12小節水平に並べたブルースの譜面っていうのはね」

O 「うん」

K 「みんな生まれて初めて見たと思う。僕も生まれて初めて見た。ブルースの回の最後には、在野の文学者である、上智大学の飯野先生がこちらにいらっしゃって、ブルースの根源は三行詩であると。ようするにそうやって、ブルースのディスクライビングでは三行並べて書くのが当たり前になっているんだけど、これを一行にしただけで全く違う、クラスタリックな発想が見えてくるという意味においても、いかに濱瀬先生の業績が、近代と前近代を 超越した、自然物理界の有無ということの根源を超越した、ひとつの純粋な理論として屹立しているのか、ということね」

K 「それとその、さっきも言ったように、リディアン・クロマティックってい うのが挟まってるんだよね。バークリー・メソッド から派生したリディアン・クロマティック・コンセプトっていうのがあって。で、このリディアン・クロマティックに関しては、僕らもその姿を少しでもね、輪郭線をはっきりさせようとして、結構もう・・・ね」

O 「ライセンサー呼んで講義とかやったよね」

K 「ライセンサー呼んでディスカッションしたんだからね。そこまでやっても、何もわからない。そういったものが、ポストという時間とすら経っていない、カウンター・バークリーとして出てきたLCCが、何やら ありがたさそうなものとしてね、しかもさっき先生も仰っていたような、排外思想的なさ、”いい理論は外人”みたいなさ、すごい低劣な文化レベルの(笑)」

O 「そうそうそう(笑)」

K 「ものがまだあるというのが、それでは拙いということね。そういったことを、東京大学の中で言っていくという事に、どれだけ価値があるかという事を 考えて頂きたいと思います。本当に」

K 「理論的なことが、もうちょっと肉迫できるように、一年間 段取りを拵えていけなかったのが残念なんですが、まあそれは学校の方としての都合でね、 ピアノが使えないとかね」

O 「うん」

K 「教養としての 実学をやるわけにはいかないという嵌りから何とか、実学ではない形で何とか音楽を、しかもジャズの定点観測から見ていくということで一生懸命やってきましたが」

K 「それのひとつの理論的な成果というか、非常に感動的なそのエンディングで、非常に満足しております。勿論、濱瀬先生による業績とご協力があってのことであることは、言うまでもありませんが」

■ 015 鼎談-3

K 「あとはあれですね、やっぱりチャーリー・パーカーの本は出せない状況ですか。にっちもさっちも」

H 「いや・・・もう、著作権の問題だよね」

K 「それは音源ですか?」

H 「音源も、両方ですね」

K 「出版も」

H 「だから結局、僕は最初はね」

K 「はい」

H 「オンデマンドで、自分で出そうと思ってたよね」

K 「なるほど」

H 「で、ガーシュインの著作が切れましたね。だからガーシュインの曲を使っていけば行けるぞと思っていたら、音源の著作権の問題が出てきて。それは僕みたいな素人じゃ扱いきれないんで」

K 「ああ、はい」

H 「まあ出版社がね、やるって言ってくれれば簡単なんだけど」

K 「そうですね。何とかそういうことを動かしていける機動力にね、なっていくためにも、いろんな僕らのアカデミズム関係の仕事があると思っているんですけれども」

K 「さきほど、いかにバークリー・メソッドが、ただ受け入れられているだけであることすら(笑)意識されていないという、二重の不自覚の問題があるんですけど、それはそのまま、ジャズ史におけるチャーリー・パーカーの問題と全く相似的な問題とも言えますよね」

O 「バップのスタイルに関して」

K 「そう、ビ・バップスタイルという事に関しては、どれだけの本が書かれてきたかわかったもんじゃない、佃煮にして売るぐらい出版されているんだけど、 濱瀬先生の、その600曲の分析によるチャーリー・パーカーのアナライズ本っていうんですか」

H 「まだ全部は分析してないけどね」

O 「トランスクリプションは?」

H 「採譜はやってます」

K 「アナライズはどれくらいですか」

H 「・・・どのくらいかな、ちょっとわかんないな。もの凄い時間がかかるんだよね」

O 「一曲の中でもやっぱりわからないことがあったりとか?」

H 「ありますあります」

K 「濱瀬先生なりの”これだ”っていう、全体像っていうか、チャーリー・パーカーの メカニズムというか構造をつかむには何曲ぐらいアナライズすると・・・ 」

H 「もうだから、10年ぐらいやってるんですけどね。最初、ああ、こうだな、と思ってやっていくと、違う、なんてなっていくんですよね」

K 「(笑)」

H 「それがもう、ある時・・・で、もうそれを繰り返すしかないよね。なんか誰かがやった方法でやろうとかね、そうやってもうまくいかないんですよ」

K 「なるほど」

H 「まあやってましたよ、勿論ね。人の方法も 援用して、どうだろうな?って見ていくんだけど、外れちゃうんだよね。あんまりだから、人は信用しちゃいけない」

(笑)

H 「結局だから自分がとにかく見ていって、やっていって失敗して、繰り返していってある時、パッて」

K 「ああ、なるほど」

H 「それで、もう9割方言えるんですよ。だけど、その10%ぐらいがわかんない。まだ」

K 「まだ」

H 「だからその、わかんないってことが、っていうか、それがわかんないぞってことが重要だと思うんですよね」

K 「ああ、はいはいはい。さっき仰ってましたね」

H 「そう。だからそれがあるぞと、どんなことやってもそれはあるよって」

K 「そうですよね」

H 「だから、全部わかったっみたいな話は嘘だよと」

K 「ああ・・・!そうですよね。それは本当に東大生に言っておいた方がいいことですよね。全部わかりたいとかね、一秒で痛みを消し去りたいとか、一冊ですべてを把握したいとかね。これ一個で世界が把握できるという事に、簡単に納得してはいけないということですよね」

H 「ああ、駄目だね」

K 「とはいえ、90% わかるっていうのは、すごいことですけどね」

(笑)

H 「あ。いや、簡単なんだけど」

K 「簡単ですか」

H 「うん。でもね、それをまとめるのが凄い時間がかかる」

K 「あとは今日の最初から今までを通じて、濱瀬先生が ミュージシャンであることを言わずにきたことを”しまった!”と思っているんですけど(笑)。先生はベーシスト、と言ってよろしいんですよね?」

H 「僕はベーシストで作曲家ですよ」

K 「そうですね。ベーシストで作曲家。そして音楽家としてのキャリアもある」

K 「後期は飯野先生、そして大友良英、野田努。そして濱瀬先生と。この中で、音楽家、実際のね、楽器のプレイヤーが二人と、文学者が一人と。そして編集者だね。エディターが一人。各々のね、講演の質の違いね、強度の違いっていうことも、感じ取って欲しいことのひとつですけど」

K 「先生は何せ弾く人だからね、今日音源かければよかったですね、今日ね」

K 「でね。何を言いたいかというと、僕もミュージシャンなわけなんだが、一時期ベースの濱瀬・・・まあ これは聞き書きなので敬称略になりますけれど、”ベースの濱瀬元彦が、もうベース弾くのをやめちゃって、チャーリー・パーカーの研究に入ったらしい”っていうね、都市伝説めいた(笑)、アレがあったわけ」

H 「(笑)」

K 「もうベース弾くのをやめちゃった、朝から晩までチャーリー・パーカーの研究をして暮らして、もう何年になるっていう」

(笑)

K 「都市伝説があったのよ。で、ホントかよ!?って言ってたわけ。何でそんなチャーリー・パーカー分析してるんだ?ってなりますよね。イメージとして。で、今日、そのことどうだったんですかって聞いたら、本・・当、だった」

(爆笑)

H 「幸せだった、その頃」

(爆笑)

H 「朝起きて、仕事場行って」

K 「はい」

H 「コピーして、ね?」

K 「はい」

H 「で、夜9時ごろになって、プール行って泳いで」

(笑)

K 「それ、幸せだったんですね」

H 「すーごい幸せだった」

K 「それどのくらいやってたんですか?」

H 「4,5年やってたんじゃない」

O 「本当だったんだ」

H 「ここのところ他所の仕事が入ってきて中断しちゃってるけどね」

K 「はいはい」

H 「本当はそれ続けたい」

K 「はあ・・・」

H 「でも、実際にはレッスンやってますから、そんな風に暮らせたらいいなあという」

K 「それはでも、学問の徒ですよね、自我のあり方が」

K 「それでも、4年で600曲というのはすごいですよね」

H 「出来ますよ。曲が短いからね」

K 「コルトレーンはどうですか」

H 「コルトレーンは厳しいよね(笑)。ちょっと気が重いんだけど・・・いずれやらなきゃいけない」

(笑)

K 「やっぱりパーカーが終ったら行くわけですか」

H 「いやぁ行くだろうねえ・・・」

K 「コルトレーンで、じゃあまた10年みたいな、ね」

H 「そうだねえ。どのくらいだろうねえ。・・・いや、ただね、コルトレーンもパーカーがわかれば」

O 「次に行けると」

K 「あっそうか、2次曲線的に速くなると」

H 「もうね、ジャズの9割方のイディオムはね、全部パーカーですよ」

K 「うん、なるほど」

H 「それがね。わかってないんですよ、世間が」

K 「いま、今日はここに潜在的な音楽学者、音楽家が、まあいると思うんですが、濱瀬先生に直接師事したいと思った人がたくさんいると思うよね。僕は フロイド読みである以上にリビドー読みですから、感じましたよ、リビドーを(笑)」

K 「習いたいな、みたいな波をね。この、一応東大生にも濱瀬先生の門戸を開きましょう。開いてるんだけど(笑)」

O 「これは、どちらへご連絡をするといいんでしょうかね」

H 「ホームページがあるんで、見ておいてください」

(株式会社ラング・ホームページ http://www.lung-inc.com/lung_home.html)

K 「そこで、ベースも習うことができるし、 チャーリー・パーカーのアナライジングも」

H 「ああ、それはやってます」

K 「なるほど」

O 「残念ながら、いま著作が切れてるという」

K 「在庫がね。・・・増刷しましょう。我々が何とかしましょう」

(笑)

K 「だからまあその、濱瀬さんの業績にある種の抑圧がかかってしまっているという状態になってるという様々な状況があるのね。そのうちの一個が、”LCCがはっきりしていないから”とかいうようなつまらないことがね 」

O 「そうですねえ」

K 「それから排外思想的なことがあって、っていうさらにつまらないことがね。あとはさっきも言ったみたいな、学術であろうとそれが出版物として、商品/プロダクツとして売られていくという、つまらないとは言えない深刻な状況があって。たくさんの問題のコンプレックスによって、こういう状況が起こっているというわけ」

K 「でも、何せ一番憂慮すべきことは、これが日本の中で起こっているということなんだな。で、僕らは日本人なわけだから、ここでレヴィ・ストロースがどうのこうのっていくら・・・ いっぱいいると思うんだけどね、学内には(笑)。いると思うんだけど、まずは 自分たちの足元にこういうものがあるんだということを再認識して何とかしていくという力が、力動が必要だと強く思いますね。まあそれは授業の最後のまとめとしてはね」

O 「うん」

K 「そのためにも次の、まあ『官能と憂鬱』はさ、中高生を対象にした読本として書きましたが、今度はもう少し アカデミックな本として。今言ったようないくつかの問題をね、クリアして・・・」

K 「ま、今日はその話まで行けなかったんだけどね。濱瀬先生はラカンの学問に関しても精神分析学に関しても、援用も含めた造詣の 深い方で、僕の個人的な、もう今はやってないですけど、僕は精神分析治療で不安神経症を治したんだが、その分析家が、日本のラカニスト協会の中でも気鋭の論客です。で、インター・テクスチャリティに関して非常に優れた読書きが出来る学者で、濱瀬先生の『読譜と運指の本』をね、彼にたとえば渡して、インター・テクスチュアル的な視点から 再分析を加えてっていうような形の転がし方で、いろんな論理/理論の自律性っていうものの強度をも上げていくというような 試みも含めて、今後もやっていきたいと思っていますので、これで 一年間の授業も 最後ですが、前回も言ったように、最後であると同時に ”トゥー・ビー・コンティニュー”で、これからの始まりということの終止となればよかれ、と思っています」

K 「ということで、とりあえずこの通年に関しては、最後に濱瀬先生にいらっしゃって頂いて、こういう形でフィニッシュできたことを非常に 嬉しく、光栄に思っています。どうもありがとうございました」

O 「ありがとうございました」

K 「濱瀬元彦先生でした」

(拍手)

O 「ではこれで終わります。みなさん、レポート出すように」

K 「そうそうそう。レポートの書式は、こちら!」

(板書。”レポート2月8日まで!!提出ボックスへレポートの長さは・・・自由!!100~∞”)

■ 016 謝辞-1

いかがでしたでしょうか。

今年度の最後を飾るに相応しい、これ以上ない最高の条件を備えて臨まれた東京大学菊地ゼミ最終回講義は、以上のように大変素晴らしいものとなりました。

終わり近くで菊地先生が仰られていたように、この内容を聴講生のすべてが十全に理解できていたかと言えばたしかに難しいものがあるかもしれませんが、下方倍音列、ひいてはブルースの構造解析とその理解といった長い道のりを進む上での大きな一歩が、この講義によって踏み出されたことを一聴講生として確信しています。

さて、実はこの度、この講義録の作成許可を頂けるかどうかと授業終了後に濱瀬先生にお伺いした際、先生が本講義の為にご用意されていた原稿を、その場で直接頂くことができました。その時の私の驚きと喜びを、一体どう表現したらよいものでしょう。また濱瀬先生には、ご多忙の中にも拘わらず、公開前の本稿チェックのお願いにも応じて頂きました。そのご指摘は本稿の内容をさらに引き締められたものとすると同時に、今後の推敲作業に対する大きなモチベーションとなりました。

濱瀬先生、本当にありがとうございました。

■ 017 謝辞-2

最後に、この講義及び拙講義録を存立させてくださった核人方々への謝辞を記させて頂きます。

■ まずは、結局のところ一度もまともにお話することの叶わなかった、『ラブかな』スタッフのみなさま。授業前のセッティング、講義の記録等、多くの本講義以外の作業にも追われる中、数の読めない聴講生と先の見えない怪物的有機性を具えた講義の仕切り、本当におつかれさまでした。

■ また、こちらを読んでおられるかはわかりませんが、東京大学関係各所の皆様。私のこの一年間の充実と、今後の道行きに対して想像もつかないほど大きな影響を齎すであろう数多くの経験は、この講義に関わらずして生まれることはありませんでした。本当にありがとうございました。

■ そっくりもぐらさま。

今や講師のお二人はもとより、大友様、岸野様といった錚々たる方々も書き込む大掲示板(菊地成孔東大ゼミ非公式 website http://f37.aaa.livedoor.jp/~skmogura/index.html)の黎明期に立ち 会えたことを、私はとても幸運に思っています。そして御講義録を初回から読むうちに出てきた「このテキスト、自分なりに構成してみたいなー。」という安易かつ無邪気な思いつきを具現化するに際して、快くそのご承諾を下さいましたこと、またその後も幾度となくメールや掲示板、サイト・リンク等での交流を続けて頂いている事に深く感謝致します。今後ともよろしくお願い致します。

■ そして、これまで特に知られていなかったコアにして豊穣な音楽 トピックに、私たちが触れることを実現させて下さいました菊地先生、大谷先生のお二 人には、今ここに集結しうる、あらん限りの感謝を捧げます。ありがとうございました。僭越なが ら、この奇跡のような音楽講義に関われたことにより、私の毎日は激変し、多くの思いがけない感動を 得ることができました。お二人を主軸とするチームのご活躍はもとより、多岐に渡る今後のご活動を心より楽 しみにしております。

■ 最後になりましたが、こちらをご覧下さいました皆々様、無限に及ぶ数あるサイトと限られた時間 の合間を縫ってのご来場、本当にありがとうございます。また、メールやBBSを通してのサイト内容への ご指摘、ご感想、激励を下さいました方々、及び御サイト上にてご紹介を頂きました方々へ深く感謝致します。それがどれだけ大きな励みになったことでしょう。

今後も修正・補完は随時行って参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

それではこれを持ちまして、今年度最終の講義録を終らせて頂きます。

2005.1.27

もぐら屋